環境マネジメント

基本方針と推進体制

基本的な考え方・方針

セコムでは、「脱炭素・循環型社会」を重要課題(マテリアリティ)の一つに位置づけています。2022年10月には「環境基本方針」を「セコムグループ環境方針」として大幅に改定し、事業を通じてグローバルな環境課題の解決に貢献するという基本姿勢をより明確化しました。

セコムグループ環境方針

セコムグループ(以下、当社)は、安全で快適な暮らしの実現には地球環境の保全が不可欠であると認識しています。「社業を通じ、社会に貢献する」との企業理念のもと、環境マネジメントシステムを活用しながら、環境に配慮した事業活動を行っています。

脱炭素・循環型社会に向けた取り組みをより一層推進し、その責務を果たしていく指針として、「セコムグループ環境方針」(以下、本方針)をここに定めます。

1. 重要な環境課題と商品・サービスの提供

当社はサプライチェーン全体で、地球温暖化防止、資源の有効利用、生物多様性保全などの環境保全活動を推進します。

また、お取引先とその関係者の皆様と協働し、商品・サービスの開発製造プロセスにおいて、環境配慮設計を実践し、有害物質の排除、機器の省資源・省電力化によりお客様および社会全体の環境負荷低減に貢献します。

2. 法令遵守等

当社は環境保全に関わる諸法令、規則および環境関連の各種協定を遵守します。また、自主規制を制定して環境保全に取り組みます。

3. 地球温暖化防止

当社は気候変動に対応すべく温室効果ガス排出削減に努め、その手段として再生可能エネルギーを積極的に活用していきます。

また、事業活動によるエネルギーの使用にあたっては、無駄の排除を徹底し、高効率かつ環境負荷の低い設備や機器、システムなどを積極的に採用することで、環境と経済の両立を図ります。

4. 資源の有効利用

当社は資源枯渇の問題解決に寄与するため、あらゆる資源の使用にあたっては、持続可能な利用と調達、廃棄物の削減および再資源化を推進し、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を目指します。

5. 生物多様性保全

当社は生態系損失の深刻さを認識し、森林資源や水資源などの生態系サービスがもたらす恵みの豊かさを守るため、生物多様性への影響を最小化することに努めます。

さらに、海洋プラスチック問題に取り組み、海の環境汚染防止に寄与する活動を推進します。

6. 教育・啓発

当社は本方針を社内に通知し、社員一人ひとりが環境問題の重要性を理解し、高いモチベーションで環境保全活動に取り組み、社会貢献ができるよう教育・啓発を行います。

7. 情報開示とコミュニケーション

当社は環境保全の取り組みについて、ウェブサイト等で報告していきます。広く社会に環境情報を開示し、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを通じて社会からの期待に応えられるよう努めます。

セコム株式会社 代表取締役社長

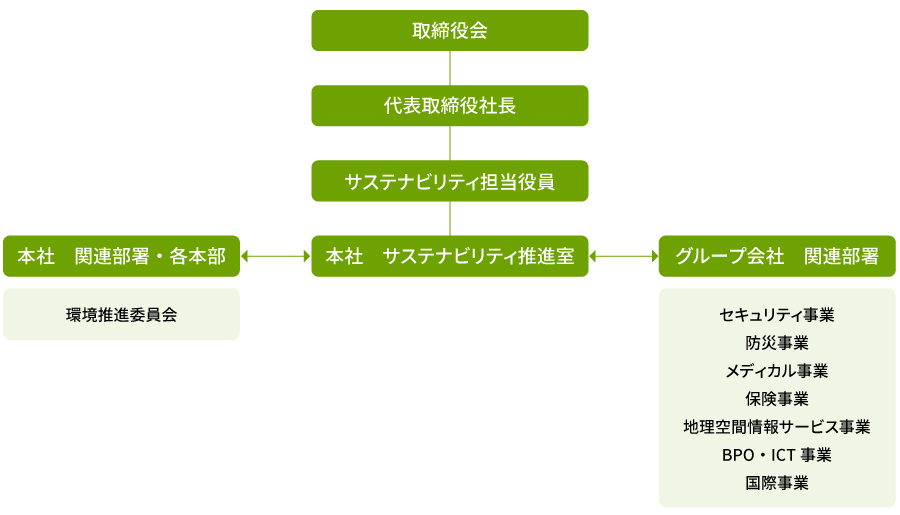

推進体制

グループ全体の気候変動関連のリスクと機会については、代表取締役社長が最高責任者として統括し、責任を負っています。

日頃の活動においては、サステナビリティ担当役員のもと、「サステナビリティ推進室」が中心となってグループ全体の環境保全活動を推進しています。具体的には、環境施策の立案と実践、温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)の算定、TCFD提言・SBT※1・RE100※2などの気候関連事案、脱炭素技術の動向、炭素税や排出量取引制度、再生可能エネルギー価格、環境法令等の情報を幅広く収集し、短・中・長期のさまざまな気候関連リスクについて、グループの主要子会社と協力して評価を行っています。

- SBT(Science Based Targets)・・・パリ協定が求める、産業革命時期からの気温上昇を「2℃未満」に抑えるために、企業が科学的根拠に基づいて温室効果ガス排出削減目標を設定すること

- RE100(Renewable Electricity 100%)・・・事業活動で使用する電力をすべて再生可能エネルギーとすることを目標に掲げる企業が加盟する国際イニシアチブ

環境マネジメント体制図

環境マネジメントシステムの認証取得

セコムグループでは、環境負荷を継続的に低減させる仕組みづくりのため、国内外の会社で環境マネジメントシステム(ISO14001※)の認証を取得しています。また、未取得の会社においても、継続的な環境保全活動を推進するために環境推進委員会を設置するなど、計画(Plan)、実施および運用(Do)、評価(Check)、改善(Act)のPDCAサイクルを継続的に展開し、環境負荷の低減を図っています。

- ISO14001・・・ISO(国際標準化機構)が定める環境マネジメントに関する国際規格

セコムグループ ISO14001等の取得状況一覧

| 登録事業者 | 登録番号 | 登録日 |

|---|---|---|

| セコム工業(株) | JQA-EM0570 | 1999年11月5日 |

| セコム(株) | JQA-EM1179 | 2000年12月15日 |

| 能美防災(株) | JP13/071290 | 2001年8月21日 |

| (株)パスコ | JSAE625 | 2003年2月14日 |

| ニッタン(株) | JQA-EM3766 | 2004年2月27日 |

| (株)アサヒセキュリティ | 02177-2008-AE-KOB-JAB | 2008年12月1日 |

| Secom Technical Services Pty. Ltd.(オーストラリア) | CEM21566 | 2012年4月23日 |

| Secom PLC(イギリス) | 4021208 | 2014年4月28日 |

| Secom Australia Pty. Ltd.(オーストラリア) | BBA93A30E21E4DBFCA258B85000F4269 | 2020年8月26日 |

| Shanghai Nohmi Secom Fire Protection Equipment Co., Ltd.(中国) | 117 21 EU 0054-07 ROM | 2021年7月16日 |

| 大連西科姆電子安全有限公司(中国) | 00223E30652R0M | 2023年3月6日 |

| Scan Alarms & Security Systems (UK) Ltd.(イギリス) | NOC 027/13※ ※NVIR-O-CERTの登録番号 |

2023年6月6日 |

*2025年3月末現在。登録範囲・事業所は会社によって異なります。国内企業の詳細はこちら

環境法令遵守への取り組み

「セコムグループ環境方針」に基づき、環境に関わる各種法令・条例に適切に対応しています。2024年度における以下の主な環境関連法令および条例への違反や係争事案はありませんでした。

主な環境関連法令等

- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

- 地球温暖化対策の推進に関する法律

- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

- 自動車NOx・PM法

- 自治体(県と政令指定都市)の環境関連条例

- 東京都環境確保条例(東京都キャップ&トレード制度)

環境パフォーマンス指標の管理

環境パフォーマンス指標

「セコムグループ環境方針」のもと、あらゆる事業活動において地球環境に配慮し、持続的な発展を目指して活動しています。下記の7つの主要な環境パフォーマンス指標に基づいて、環境保全活動の進捗・達成度を評価・管理しています。

- 自社の温室効果ガス排出量(スコープ1、2)

- サプライチェーンの温室効果ガス排出量(スコープ3)

- 温室効果ガス削減目標における基準年からの削減率

- 売上高あたりの温室効果ガス排出量(原単位)

- 電力使用量と再生可能エネルギー導入率

- 車両燃料使用量と電動車導入率

-

有価物・リサイクル量と産業廃棄物量

スコープ1:自社での燃料使用による温室効果ガスの直接排出量(ガソリン、軽油、灯油など)

スコープ2:自社が購入した電力、熱の使用による温室効果ガスの間接排出量(電力、冷温水など)

スコープ3:自社のサプライチェーン全体で排出される温室効果ガスの間接排出量(スコープ1、2以外)

詳細は、「ESGデータ 環境編」をご覧ください。

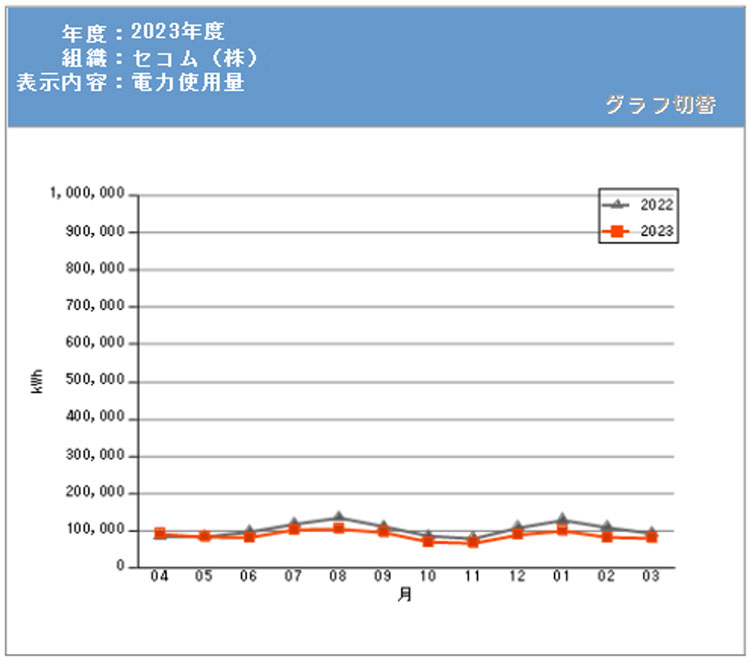

環境パフォーマンスの管理

温室効果ガス排出削減を効果的に推進するためには、環境データを迅速かつ正確に把握することが重要です。セコムグループでは、国内外に1,800カ所以上の事業所がありますが、すべての拠点の毎月の電力使用量、車両燃料使用量、水使用量などの環境データを効率的に管理するツールとして、インターネット上に「セコムグループ環境情報システム」を構築しています。システムに独自のチェック機能とコメント記録機能を組み込むことで、精度の高いデータ集計を実現させています。これによりグループ各社は事業所の環境データを迅速に集計した上、グラフで“見える化”し、毎月のエネルギー使用量の増減状況を対前月比、対前年比で確認することで、データに基づいた効果的な削減活動につなげることができます。

エネルギー使用量の“見える化”

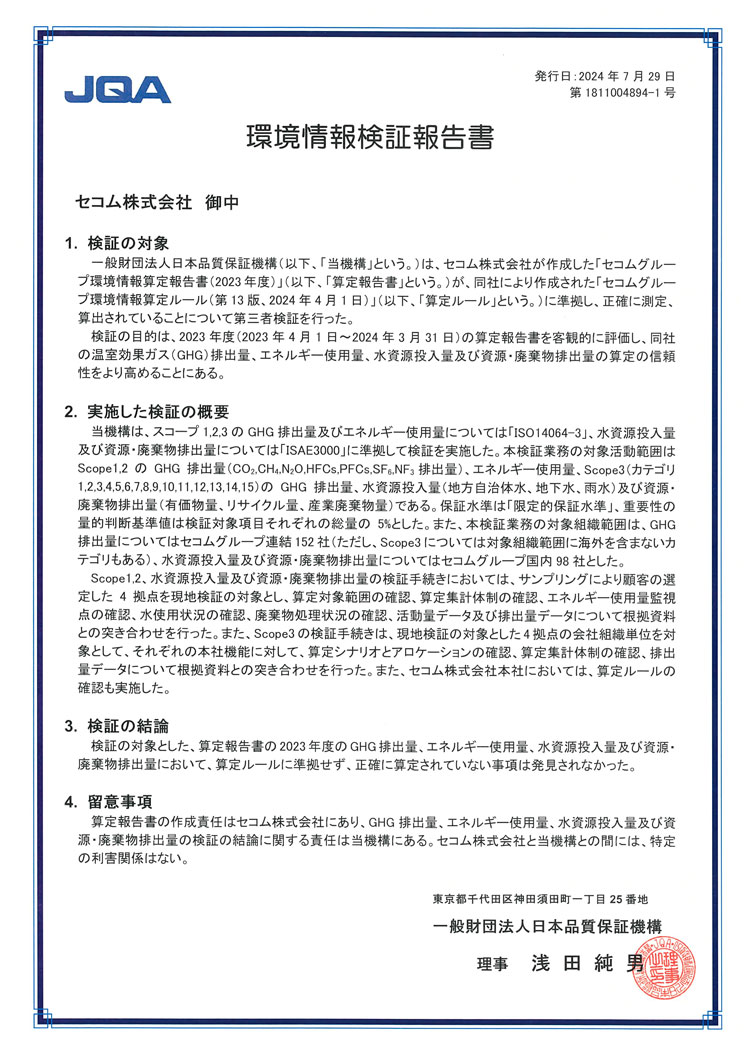

環境情報に関する第三者検証の実施

セコムグループでは、温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)、エネルギー使用量、水資源投入量、資源・廃棄物排出量について、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)によるISO14064およびISAE3000に基づく審査を実施し、検証報告書を取得しています。

環境NGOのCDPからの評価

「ダブルA(気候変動・水セキュリティ) 」企業に選定

国際的な環境NGOのCDPが2024年に実施した気候変動への取り組みに関する調査において、最高評価となる「Aリスト」に気候変動・水セキュリティの2部門で選定されました。セコムでは、気候変動で3年連続、水セキュリティで初の選定となります。また、“サプライヤー・エンゲージメント評価”においても5年連続で最高評価である「リーダー・ボード」に選定されました。

これまでセコムは、自社活動に起因する温室効果ガスの排出削減だけでなく、主要サプライヤーに温室効果ガス排出量(スコープ3)の算定と削減を求め、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出削減に努めてきました。

今後も、日本政府の目標「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする」を踏まえ、セコムグループはもとより、サプライチェーン全体で脱炭素社会の実現を目指していきます。

TCFD(気候変動)への対応

セコムは、企業が積極的に気候関連の情報開示を行うことの重要性を鑑みて、2019年に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD※)提言に賛同しました。気候変動が当社グループにもたらすリスク・機会を分析し、その進捗を適切に開示するとともに具体的な対策を講じることで社会全体の脱炭素化に貢献していきます。

- TCFD・・・国際機関である金融安定理事会(FSB)により2015年に設立されたタスクフォース。気候変動に関する企業の各種の取り組みが将来的に財務情報に顕現化してくるという考え方のもと、各社の「ガバナンス」「リスクと機会」「リスクマネジメント」「目標と指標」についての開示を推奨している

気候関連リスクの特定および管理プロセス

セコムグループでは、セキュリティ、データセンター、メディカルなど、サービス提供が安定的・継続的に行われることが重要とされる事業分野を有しており、サービスシステムの維持を担保するために、全社的なリスク管理体制を構築しています。

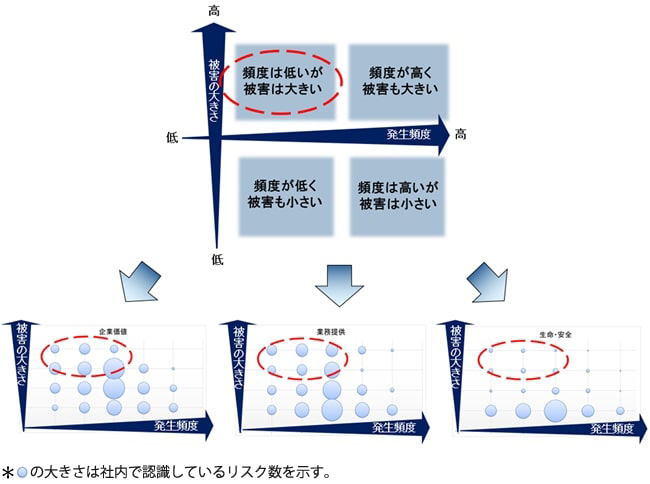

グループの事業サービスに影響をもたらす可能性のあるリスクに対応し、全社横断的なリスクの把握および対策を検討するため、リスク管理担当役員を委員長として本社主要部門の責任者で構成する「リスク対策委員会」を設置しています。全社的な調査結果をベースにリスクの洗い出しを行い、その影響の範囲、規模、想定被害額、緊急度、発生頻度などの視点から評価、対策が検討されます。具体的には「企業価値」「業務提供」「生命・安全」など、頻度は低いが被害が大きい案件を優先的に取り組んでいます。

リスク調査分析図

当社の分析・評価の対象とするリスクは、①大規模災害リスク(地震、風水害、火山災害、放射能漏れ等)、②コンプライアンスリスク(内規違反、法制度の新規・変更<税制、医療制度等>に伴うリスク、法令違反等)、③システムリスク(情報システムの停止、電子データの消滅、大規模停電、広域回線障害、ICTにかかわるリスク等)、④業務提供に係るリスク(警備事故、防災事故、設備メンテ事故等、業務を提供するに際して発生するリスク)、⑤事務処理・会計リスク、⑥サプライチェーンリスク、⑦感染症リスク、⑧SDGs関連リスク等に分類され、気候関連リスクもこのリスク管理プロセスの中で分析・評価・対応が行われています。リスクの分析・評価結果は代表取締役社長に報告され、重要度に応じて取締役会に報告を行うマネジメント体制となっています。

近年発生頻度が高まっている事案の一つに「大規模自然災害」があります。気候変動に伴う大規模な自然災害を想定し、災害対策本部の設置、被害状況の情報収集手段の確保、お客様にサービスを提供する業務体制への影響の把握など、セコム自体が被災した場合のダメージを最小限に抑え、安定的・継続的にサービス提供が行えるよう対策を講じています。

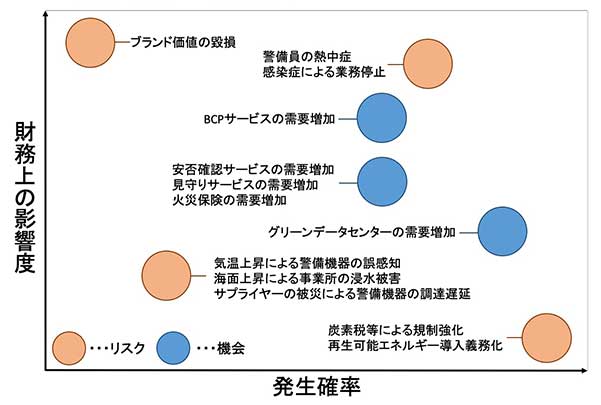

気候関連リスク・機会と事業活動への影響

当社グループの事業活動に影響を及ぼすと想定される気候関連リスクおよび機会を以下のように分析し、財務上の影響度を高い・中程度・低いの3段階で評価しました。

マテリアリティ・マトリックス

リスク

| 区分 | 重要な課題 | 詳細 | 財務上の 影響度 |

|---|---|---|---|

| 物理的リスク | スタッフの熱中症・感染症による業務停止 | 気候変動による地球温暖化の深刻さが増す中で、日本国内における慢性的な物理的リスクの1つに気温上昇があります。近年日本国内における夏の最高気温が観測史上最高となることが増えており、今後も上昇傾向が続くとの見通しが示されています。さらに、高温多湿な日本の夏に特に注意が必要な熱中症について、湿度・輻射熱・気温の要素からみる「暑さ指数(WBGT)」による「熱中症アラート」を全国で発表する取り組みが始まり、熱中症の増加リスクが指摘されています。 セコムでは、オンライン・セキュリティ契約に対し、異常信号受信時に緊急対処スタッフが現場に急行するサービスを24時間365日体制で提供していますが、夏期のサービス提供時にはスタッフの熱中症リスクが高まる可能性があります。 これは、熱中症対策コストの増大とともに、緊急対処の遅延にもつながり、さらに深刻化した場合には警備業法違反などの行政処分による営業停止や、ブランドイメージや信用力の低下など、大きなリスクにつながる可能性があります。 |

高い |

| 物理的リスク | 気温上昇による警備機器の誤感知 海面上昇による事業所の浸水被害 サプライヤーの被災によるセキュリティ機器の調達遅延 |

強大な台風や集中豪雨、洪水と高潮、異常高温と大規模な落雷、さらに地震など、大規模な自然災害が発生した場合、気候変動の適応にかかる災害対策コストが継続的に増え、当社の業務継続に多大なリソースが必要となるうえに、ご契約先の安全確認や毀損した機器の交換など、復旧コストが大きくなります。セキュリティ機器や防犯カメラは精密機器のため、異常な高温や直射日光、落雷などの影響を受けると、機器の感度が劣化したり、耐久性が損なわれる可能性があります。これらの対策として機器性能の向上と新技術による開発を継続的に行っています。 また、BPO・ICT事業においては、情報通信システムを一括して集中管理するデータセンター事業を、東京を中心に展開しています。重要なコンピューター(サーバー)を24時間365日 安全に稼働させるため、自然災害に備えた堅牢な建物や信頼性の高い受電システム、効率的な冷却システム、厳重なセキュリティシステムを運営しています。海面上昇による建物の浸水対策として、1階フロアーレベルは、津波と高潮による同時被災に加えて、気候変動による海面上昇を想定した東京湾平均海面+6.65mよりも十分に高い位置になるよう対策しています。 さらに当社のセキュリティ機器は、パートナー企業に委託し設置工事を行っています。地球温暖化の影響による台風などの自然災害やパンデミックによる外出規制などが頻発するようになると、お客様に提供するセキュリティ機器の調達や設置工事が滞ることが想定されます。 |

高い |

| 移行リスク | 炭素税等による規制強化 再生可能エネルギー導入義務化 |

世界各国がパリ協定の達成に向け、欧州では国境炭素税の導入を発表するなど、脱炭素の取り組みが世界的に加速しています。これらの動きを受け、日本政府も2050年までにカーボンニュートラルを目指すという方針を掲げました。この目標を達成するため、炭素税や国境炭素税、排出量取引制度などの新たな規制や仕組みが日本でも導入される可能性が高いと認識しています。 欧州などと同等の炭素税(カーボンプライシング)が導入された場合、運用コストの大幅な増加につながる恐れがあるとともに、規制に伴う業務上の追加対応が必要となり、業務効率の低下も懸念されます。想定される「炭素税」の税率については、現在日本政府が環境省の審議会で経済成長の阻害とはならない程度の税率として議論している「10,000円/ t -CO2」と仮定しました。当社グループへの「炭素税」の財務的影響額は、約19億円にのぼると試算され、中程度の影響度のリスクと特定しました。 炭素税の影響を軽減するという観点からも、「カーボンゼロ2045」を掲げ、再生可能エネルギー由来の電力の調達や電気自動車・燃料電池車への代替など脱炭素に向けた取り組みを積極的に推進する経営判断をしています。 |

中程度 |

| 移行リスク | ブランド価値の毀損 | 社会に「安全・安心」を提供するセコムのブランドイメージは非常に重要な企業価値の一つです。環境問題についての社会やお客様の関心が年々高まっていく中にあって、環境保全や地球温暖化防止活動を積極的に行って、先進的な企業とのイメージを持っていただくことは、ブランド力の更なる向上につながり、業容拡大が期待できる一方、企業の社会的責任として脱炭素に資する活動を怠ることは、ブランドイメージおよび企業価値の毀損に大きく影響します。特に「安全・安心」を提供する当社グループにとって、ブランド価値の毀損の影響度合いは顕著に高いと認識しています。 | 高い |

機会

| 区分 | 重要な課題 | 詳細 | 財務上の 影響度 |

|---|---|---|---|

| 製品とサービス | BCPサービスの需要増加 安否確認サービスの需要増加 |

地球温暖化の影響で自然災害が激甚化して、電力・通信・交通などの社会インフラが一時的もしくは断続的に機能停止する事態が頻繁になると、企業は建物・設備など事業所の安全対策、社員の安否確認、情報セキュリティ確保といったBCP対策を強化するようになり、事業継続に向けたさまざまな要望が増えることが想定されます。 当社グループでは、環境関連規制が強化され温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいるお客様に、セキュリティと連動した設備自動制御機能を持ち、無駄な電力消費の削減を可能とする「AZ」システム、お客様の情報資産を守るデータセンター、省エネに配慮し資産情報を総合管理する「ファシリティマネジメントサービス」、多発する大型台風や集中豪雨に対する備えとして、建屋倒壊の衝撃や水に流される被害から身を守る「あんしん防災シェルター」、災害時に社員の安否を把握する「セコム安否確認サービス」及び、事業所・施設等の被災状況を把握・指示して迅速な初動対応を実現する「非常呼集サービス」、オンライン・セキュリティシステムを導入されていると保険料が割引になる火災保険などのBCP関連ニーズに対応したサービス・商品を多くご提供しています。 また、地理空間情報サービスを提供する(株)パスコでは、レーダー衛星や航空機を使った独自の技術を応用して、土砂崩れや氾濫河川の状況把握、さらに海面上昇や氷河湖拡大などのモニタリング・被害予測サービスなど、気候変動に対応した新サービスを提供することで事業拡大の機会があります。 |

高い |

| 製品とサービス | 見守りサービスの需要増加 火災保険の需要増加 |

気候変動による地球温暖化の進行に伴い、永久凍土が溶けて氷に閉じ込められていた病原菌が解き放たれる恐れやマラリア・デング熱を媒介する蚊の分布拡大、個体数が増加する可能性があります。ウイルス・伝染病等のパンデミックが発生した場合、人との接触を減らせるサービスである「バーチャル警備システム」、セキュリティロボット「cocobo」などの需要拡大が予想されます。また、メディカル事業においては、在宅医療機関に向け「セコムVitalook」サービスの提供をしており、各種バイタルセンサーからの生体データをリアルタイムに収集・蓄積し、医師や看護師が遠隔で状態を確認できるサービスの需要が伸びることが予想されます。 超高齢化を迎えた日本社会において独居高齢者の増加が社会問題となる中、セコムが提供するホームセキュリティのほか、離れて暮らす家族の生活の様子を自分のスマートフォンから確認できる「まごチャンネル with SECOM」、防犯と見守りにプラスして緊急事態にセコムが駆けつける「安否みまもりサービス」の販売拡大の機会があります。 さらに、近年の自然災害の増加により、人々の防災対策のニーズが顕在化し、損害保険金額を上積みしたり、新たに損害保険に加入する需要が拡大することが予想されます。セコム損害保険(株)では、日本国内で自然災害の被害を補償する火災保険を販売しており、セキュリティ契約と火災保険を一括して販売するシナジー効果を活かした販売拡大を目指しています。 |

高い |

| 製品とサービス | グリーンデータセンターの需要増加 | 情報通信システムを一括して集中管理するデータセンター事業は、重要なコンピューター(サーバー)を24時間365日安全に稼働させるため、自然災害に備えた堅牢な建物において、信頼性の高い受電システム、厳重なセキュリティシステムの運営はもとより、IT機器から発生する熱を効率的に冷却する空調システムを導入し、運用しています。 気温上昇による自然災害リスクが増加した場合、安全性、信頼性を確保し、高効率を実現している大規模データセンター利用の需要が高まることが想定されます。 また、国内外で再生可能エネルギー利用100%を目標に掲げる企業が増加しており、多くの電力を消費するデータセンターのお客様からは再エネ電力使用の要請が増加しています。このような強いニーズを認識し、再エネ由来の環境価値を組み合わせ、お客様が使用する電力を実質的にCO2ゼロの電力に切り替えることが可能となるサービス提供を開始しました。今後、省エネ性に優れた大規模データセンターの利用増加だけでなく、脱炭素型サービスの需要増加が見込まれます。 |

高い |

セコムグループ全体では約9,000台の車両を使用しているため、ガソリンや軽油などの燃料単価の変動に伴うリスクがあるほか、カーボンプライシング(炭素税)の導入や排出量取引制度などのエネルギー関連コストの増加リスクが想定されます。また、保険事業ならびにデータセンターサービスにおいては、気候関連のリスクが増大する一方で、脱炭素社会への移行に伴う機会もまた大きいと認識しています。事業活動に与える影響を把握して機会を生かす戦略を実行していきます。

これらの取り組みはサステナビリティ推進室が中心となって、評価、対応を行う体制となっています。SBT、RE100、TCFD提言など気候関連の動向、炭素税や排出規制等の見通しなど、中長期的な気候変動におけるリスクと機会について幅広く情報収集と検討を続けています。

温室効果ガス排出については、2045年までにネットゼロを目指すとともに、その通過点である2030年度までに2018年度比で45%削減する中長期目標を策定し、温室効果ガス削減を進めています。

さらにグループの主要子会社で構成する「セコムグループサステナビリティ会議」を適宜開催し、気候変動に関連するさまざまなリスクと温室効果ガス削減などへの対応方針、関連する課題について情報共有し、グループ全体で「カーボンゼロ2045」への対応を推進しています。

シナリオ分析

TCFD提言では企業に対し、複数のシナリオ分析を実施したうえ、気候変動が将来の事業活動に与え得る財務的な影響を開示することを求めています。セコムでは、気候変動が財務データに影響を及ぼすことはまだ少ないとしても、中長期的には大きなインパクトを与える可能性があることから、移行シナリオとしてIEA NEZ 2050及びIEA450シナリオ※と物理的シナリオとしてIPCCのRCPシナリオ(RCP2.6~8.5)をもとに、リスクと機会の分析を行っています。

移行シナリオでは、電気自動車・燃料電池車の普及が進む将来社会を想定しています。当社グループは、国内で約9,000台の車両を使用し年間約20,000kLの車両燃料を消費していることから、車両関連事項の事業への影響が相対的に大きくなります。エンジン車から電気自動車への代替には、充電設備の設置費用と高圧電力契約、車両リース料などのコスト増加が見込まれます。事業所の多くは賃貸物件のため、賃貸ビルを含めて充電スタンドが広く普及するなどの社会環境の整備が進むことが重要な要件と考えます。

温室効果ガス排出削減に向けて、炭素税の導入や温室効果ガス総排出量規制、排出量取引制度などの規制強化が想定され、仮に現在1トンあたり289円の「地球温暖化対策税(炭素税)」が、10,000円/t-CO2に設定されると、年間約19億円のコスト増になります。

物理的シナリオでは、セキュリティ機器や防犯カメラなどは精密機器のため、異常な高温や直射日光、落雷などの影響を受けると、機器の耐久性が損なわれたり、感度が劣化します。この対策のため機器性能の向上と新技術による機器開発を継続的に行っていますが、機器コストの上昇リスクが高まります。

グループ会社である(株)パスコは、航空機、光学衛星、雨天時でも地表情報を把握できる合成開口レーダー衛星などを使い、計測・分析技術に基づく地理情報を利用して、地球規模で頻発する地震や津波、台風、火山活動の状況把握、さらに地球温暖化による海面上昇や氷河湖の拡大などのモニタリング、被害予測といったサービスを提供しています。これまでに培ったパスコ独自の技術を応用し、さらにドローンを利用して収集した情報を分析した3次元情報を災害予防に活用するなど、気候変動に対応した新サービスを提供することで事業拡大の機会を有します。

セコムグループのデータセンターは、米国グリーンビルディング協会の環境認証LEED-CSの最上位である「プラチナ」や次位の「ゴールド」の認証と、東京都による「優良特定地球温暖化対策事業所」の認定を取得しています。環境保全を意識する企業や自治体は、大きなCO2排出源となるデータセンターサービスの利用にあたっては、データセキュリティが確保された環境負荷の少ない高効率サービスを求めることが想定されるため、セコムの最新設備と蓄積した管理ノウハウを軸に、大きな事業展開の可能性があると分析しています。

今は各事業分野におけるリスクと機会の定性的な分析が主ですが、今後も最新の外部シナリオの把握に努めながら、シナリオ分析に基づく定量的な把握と情報開示を目指します。

- IEA450シナリオ・・・国際エネルギー機関(International Energy Agency)が作成した代表的な2℃シナリオ

KGI・KPI

気候変動における中長期目標(KGI・KPI)の詳細セコムの重要課題(マテリアリティ)

グリーンボンド

セコム損害保険(株)では、脱炭素社会への移行に向けて、環境保全・気候変動等への取り組み状況を考慮した投資を行っています。具体的には、グリーンボンドのほか、サステナビリティ・リンクボンド、ソーシャル・ボンド、トランジション・ボンド等への投資実績があり、2024年度の投資額は約12億円、投資残高は約84億円でした。今後も収益性の確保を前提に、投資先企業の持続的成長を促す投資を進めていきます。