生物多様性保全

- 基本的な考え方・方針

- TNFD(生物多様性)への対応

- 海洋プラスチック削減に向けた取り組み

- パスコの生物多様性保全への取り組み

- 能美防災の生物多様性保全への取り組み

- 地域の社会貢献活動への参加

- 違法伐採木材への対応

基本的な考え方・方針

「セコムグループ環境方針」において、森林資源や水資源などの生態系サービスがもたらす恵みの豊かさを守るため、生物多様性への影響を最小化することを掲げています。この考えに基づき、グローバルであらゆる事業活動を行う企業として、生物多様性保全活動および自然資本に与える負の影響の分析・軽減に取り組んでいます。

セコムは生物多様性保全の取り組みを強化していくため、2019年12月には「経団連生物多様性宣言」に賛同しました。これは、日本経済団体連合会(経団連)と経団連自然保護協議会が、生物多様性保全の問題に取り組むための行動指針を示した宣言で、「持続可能な社会の実現に向け、自然の営みと事業活動とが調和した経営を志す」「生物多様性の危機に対して、グローバルな視点を持って行動する」など7つの原則を掲げています。

TNFD(生物多様性)への対応

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)が推奨する、LEAPアプローチ*に則り、自社の事業が自然に対してどのように依存し、また影響を与えているかの両方の観点から、優先地域の特定をした上で、リスクと機会の評価を進めています。

*LEAPアプローチ:本格的な分析に入る前の準備をする(Scoping)とサプライチェーン全体を対象に自然との接点を発見し、優先すべき地域を特定する(Locate)、自社の企業活動と自然との依存関係や影響を診断する(Evaluate)、診断結果をもとに重要なリスクと機会を評価する(Assess)、自然関連リスクと機会に対応する準備・報告を行う(Prepare)の4つのステップからなるTNFDが開発した自然関連課題を評価・管理する手法。

Scoping(スコーピング)

LEAPアプローチに入る前の準備として、事業活動における自然関連の依存・影響・リスク・機会について、重要となり得る活動の仮説を構築し、分析対象の範囲を検討します。これにより、重点的に分析が必要な事業活動を特定するとともにセコムにとって重要な自然関連課題の把握が可能となります。

セキュリティサービスを担う緊急対処員は、警備業法に定められた研修を受講する必要があります。そのため、年間を通じて継続的に研修が実施されており、多種多様な研修に対応できるよう、セコムでは自社で研修施設を保有しています。全国に事業所を展開しているため、研修施設を3拠点設けています。これらのことから、研修は事業活動において必要不可欠であり、それを支える研修施設も重要な要素です。研修施設は土地改変を伴って建設されることから、分析対象の一つとして特定しました。

Locate(発見)・Evaluate(診断)

スコーピングで定めた、研修施設の中でも「セコムHDセンター御殿場」を特に自然との接点の深い施設であると捉えました。建物には、省エネ設備や創エネ設備が導入されNearly ZEBを取得しており、快適な研修環境を提供しつつ、環境に配慮した仕様になっています。また、建築時に損なわれた周辺の自然環境への影響を軽減するため、植栽には在来種を選定し、一部のエリアには自然分解されやすい素材としてウッドチップを採用しています。

しかしながら、世界遺産でもある富士山の近くに位置し、WWF Biodiversity Risk Filter ※の「Key Biodiversity Areas」においてリスクのあるエリアに指定されていることから、生物多様性の観点で重要な場所に立地しており、建築時に損なわれたとされる生物多様性の回復に向けた活動は、優先的に取り組むべき課題と認識しています。

- WWF Biodiversity Risk Filter・・・世界自然保護基金(WWF)が開発した生物多様性関連リスクの診断ツール

また、「セコムHDセンター御殿場」では、雨水をトイレの洗浄水に利用しているものの、それ以外は水道水を利用しています。水道水は富士山および丹沢山系、箱根山系の豊富な深層地下水と湧水を水源として利用しているため、ここでの研修活動は、周辺の森林資源に依存していると言えます。

これらのことから、「セコムHDセンター御殿場」が特に自然との接点の深い研修施設と捉えました。他の施設においても、生物多様性にとって重要性の高い地域に立地していないかスクリーニングを行う準備をしつつ、サプライチェーン全体での生物多様性との接点を分析していきます。

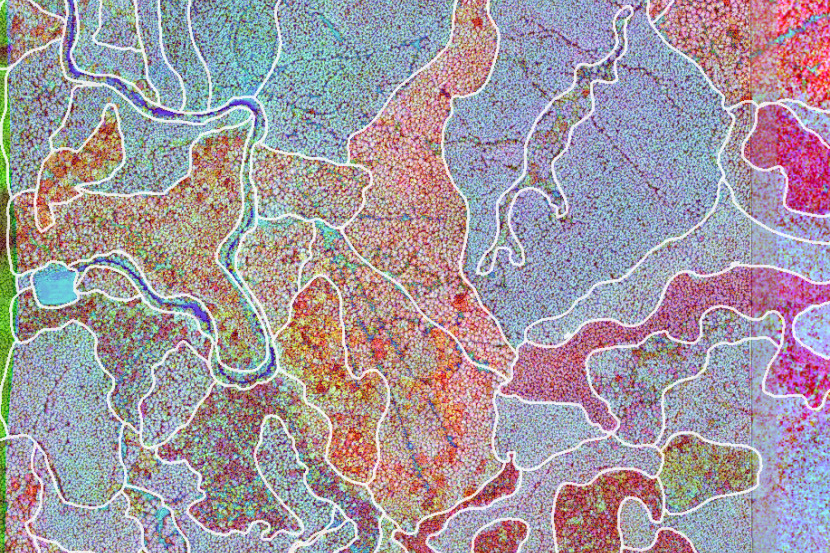

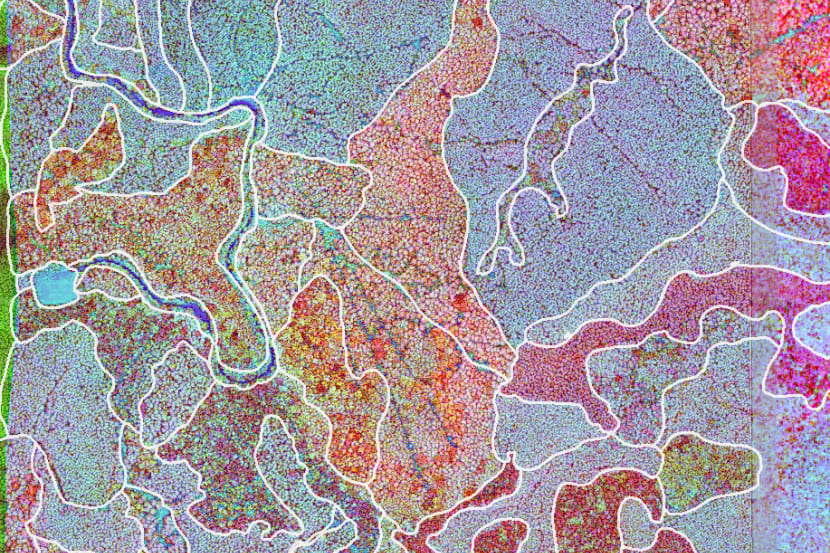

比較イメージ図

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図 / GSI Maps | 国土地理院)をもとにセコム作成

水リスクの診断

当社における水使用はオフィスの給湯室・トイレの洗浄水・ビル空調の冷却水が主であり、事業活動に大量の水資源を投入してはいないため、依存及び影響は限定的と考えています。しかし、気候変動に伴う水害等のリスクが高まる傾向にあることから、あらゆるリスク対策のために、グループ会社および主要なセキュリティ機器の製造を委託しているサプライヤーを対象に定期的にリスク評価を行っています。

WRI Aqueduct※の評価手法を用いて水リスクの概要分析を行い、事業所所在地エリアの水リスクを定期的に確認しています。水リスクの高い地域にある事業所については、サービス提供の品質を保ちつつ、より効率的な水使用を検討する必要があると考えています。

事業所の設置にあたっては、社内基準に基づき水害の可能性が少ない場所を選定しています。例えば、東京の臨海地区に位置するグループ各社の建屋では、6.65メートルの高潮に耐えられるよう対策を取っています。

- WRI Aqueduct・・・世界資源研究所(WRI)が開発した水リスクの診断ツール

WRI Aqueductを用いた水リスク分析

Assess(評価)

Locateで特定した優先地域、Evaluateで診断した依存・影響を踏まえ、シナリオ分析に基づき自社への影響が想定される自然関連リスク・機会の評価を行いました。

「セコムHDセンター御殿場」においては、物理的リスクとして「地下水資源の枯渇」が考えられます。WRI Aqueductによると、干ばつリスクは中程度ではあるものの、今後の気候変動による年間降水量の変動から干ばつが生じた際に、地下水の需要が高まる可能性に加えて、地下水の自然補給量が減少することで地下水資源の枯渇が考えられます。

また、水源となる山々で森林が減少することは地下水量の減少に繋がり、研修時に水の使用が制限されたり、場合によっては使えなくなる可能性があります。 結果として、「セコムHDセンター御殿場」での研修開催が難しくなることが想定され、サービスの品質低下に繋がることが懸念されます。

Prepare(準備)

セコムは、(公財)オイスカ主催の富士山の森づくりに参加することで、100haの針広混交林の再生を目指しています。この活動は、大規模な森林を統一して管理することで、公益的機能を十分に発揮することに繋がり、建設時に損失したと考えられる生物多様性の回復に寄与します。また、富士山は水資源の供給源のひとつでもあることから、重要な活動と考えています。

自然との接点を分析する「ENCORE」の活用

セコムの事業活動と自然との接点を調べるために、ENCORE※を使用して自社の属するセクターが自然に与えうる依存と影響の分析をしました。

Security systems service activitiesにおいては、Local climate regulation servicesに低度の依存をしており、Area of land useに中程度に影響を及ぼしている可能性があります。今後も、さまざまなツールを活用しながら事業活動と自然との関係を診断していきます。

- ENCORE(Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)・・・自然資本分野の国際金融業界団体(NCFA)他が開発した自然関連リスク診断ツール

出典:ENCORE Partners (Global Canopy, UNEP FI, and UNEP-WCMC) (2025). ENCORE: Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure. [On-line], [2025年9月], Cambridge, UK: the ENCORE Partners. Available at: https://encorenature.org DOI: https://doi.org/10.34892/dz3x-y059

ライセンス:CC BY-SA 4.00※ENCOREの図表のみが該当ライセンスの対象であり、レポート全体は同ライセンスの下では提供されていません。

海洋プラスチック削減に向けた取り組み

海洋プラスチックごみは、海洋環境の悪化や海岸機能の低下など、さまざまな問題を引き起こしています。なかでも、マイクロプラスチックによる人を含む生態系への影響が懸念されます。国際会議においても海洋プラスチック問題が議題にされるなど、近年、世界で喫緊の課題となっています。

日本政府としても「プラスチック資源循環戦略」や「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」の策定、「プラスチック資源循環促進法」の施行、2019年6月に開催されたG20大阪サミットでは「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」で2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染ゼロを目指すことを提案するなど、この問題を解決する姿勢を示しています。

セコムでは2022年、海洋プラスチック問題を解決するために、容器包装における化石資源由来プラスチック使用ゼロを目指す長期目標を策定しました。今後、植物由来プラスチックの利用、紙製容器包装への代替などを積極的に実施し、この社会課題解決に貢献していきます。

海洋プラスチック削減に関する目標

<長期目標>

- 2045年までに容器包装における化石資源由来プラスチック使用ゼロを目指す

<中期目標>

- 2030年度までに容器包装における化石資源由来バージンプラスチック使用ゼロを目指す

*市販品採用機器を除く

プラスチック削減の取り組み事例

事例1 「セコムみまもりホン2」の梱包箱を改良し、プラスチック使用量を削減

はめ殺し方式のダンボールと上から押さえる紙製の緩衝材を採用することにより、従来使用していたプラスチックの緩衝材とテープを削減することができました。

事例2 環境に配慮したノベルティ

ノベルティのボールペンは、海に流出したプラスチックごみ(海洋プラスチック)を含む再生樹脂を使用したものへと変更しました。

事例3 プラスチック製フォルダーから紙製フォルダーへの代替

書面の保管に使用するクリアホルダーをプラスチック製から紙製に変更しました。

事例4 クラフトテープの採用

一部商品について梱包時のテープをプラスチック製から紙製に変更しました。

事例5 バイオマス配合のビニール袋の採用

お客様から回収したセキュリティ機器を物流センターに発送する際の袋をバイオマス配合のビニール袋へ変更しました。

パスコの生物多様性保全への取り組み

グループ会社の(株)パスコでは、森林保全、再生可能エネルギーの導入支援、環境アセスメント等の事業活動を通して自然保護、生物多様性保全を推進してきました。これまでの経験を活かし、さまざまなステークホルダーとも連携して生物多様性保全に一層貢献していくため、2023年には環境省主導の「30by30※」に賛同しました。

- 30by30・・・2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標

鳥類調査を通じた洋上風力発電事業への貢献

近年活発化する洋上風力発電事業に伴う開発においては、衝突や生息地改変による鳥類への影響が懸念されており、海域における鳥類調査の重要性が高まっています。

洋上における鳥類調査では、一般的に船舶を用いた目視調査を実施しますが、広域の調査には時間や労力を要することや調査精度の確保が課題でした。そこで、パスコでは航空機で撮影した空中写真から鳥類の分布を把握する技術を開発し、従来の調査手法と比較して広域の情報をより精緻に取得することが可能となりました。また、最近では携帯型斜め写真撮影システム(PALS)※を鳥類調査に活用し、広域な調査範囲を位置情報と共にもれなく撮影することにも取り組んでいます。さらにAI技術を活用し大量の空中写真から鳥類を自動的に検出することで、目視による判読作業の効率化につなげています。

今後、さらなる事業の拡大が見込まれる中、パスコの持つ技術を最大限に活かし、客観的な調査結果を環境アセスメントに反映することで、持続可能な事業の推進に貢献していきます。

- 携帯型斜め写真撮影システム(PALS)・・・パスコが開発した撮影システムで、写真撮影と同時に撮影位置とその被写体位置の座標を取得できる

持続的な森林経営・森林管理を支援

パスコでは、航空レーザー測量により高精度な3次元データを収集し、これを活用した森林資源調査を行っています。本調査では広域な森林の資源量および整備の状況と生産活動に影響する地形条件を、短期間で把握することが可能です。

一方で、森林の整備を行うためには、森林所有者の同意を得て作業を行わなければなりません。そのため、所有する森林の境界や森林所有者の確定作業が必須となります。森林所有者の高齢化が進み、所有者不明も増加していることから、森林境界明確化は喫緊の課題であると言えます。

このような課題を解決するため、パスコは、計測したデータと地元精通者のご意見をもとに、森林の境界をわかりやすく示し、森林所有者が森林に立ち入らずとも境界確定の同意取得を行う手法で、境界明確化の促進に貢献しています。

森林の持つ多様な機能を発揮させ、生物多様性保全に貢献すべく、今後もさまざまな技術を活かして森林資源情報を“見える化”し、持続可能な森林経営をサポートしていきます。

最新の航空レーザーデータで森林境界を視覚化

スマート農業の推進

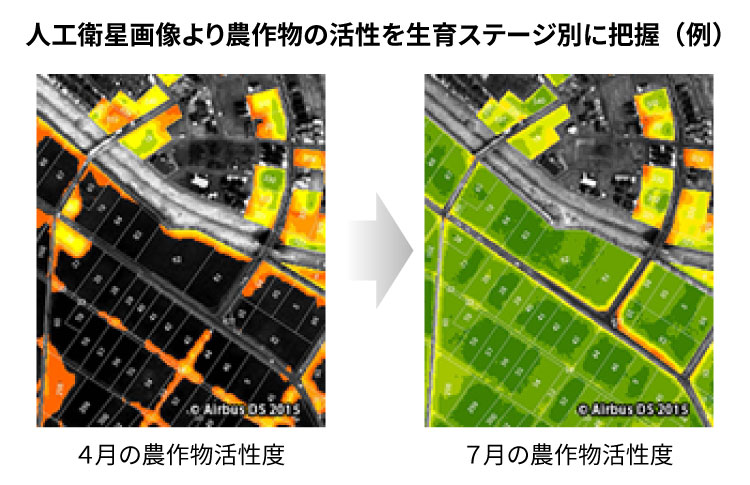

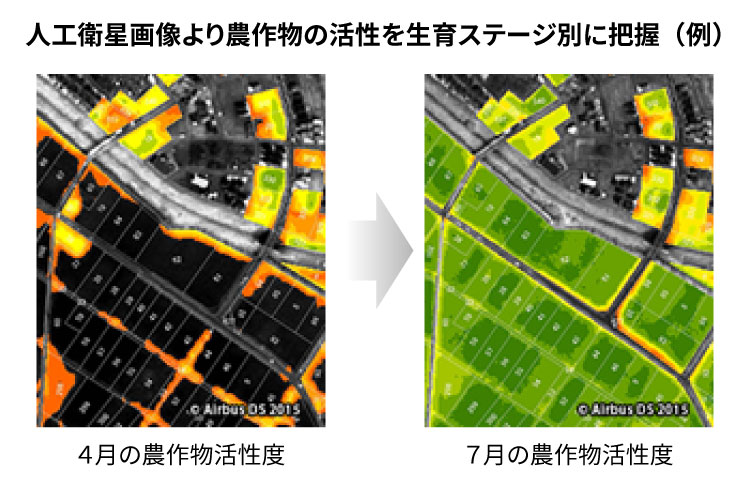

日本の農業は、農業者の高齢化や担い手不足、食料自給率の低下などの課題を抱え、その状況は年々深刻化しています。パスコでは、航空写真測量や設計・調査・計画業務、衛星画像データ解析などの空間情報技術によりスマート農業※を支援することで、社会課題の解決に取り組むとともに農村地域における生物多様性の観点からも適切な施肥・水利用などに貢献しています。

例えば、リモートセンシング技術や位置情報サービスなどの空間情報技術を活用し、農業者が農作物の生育状況を把握する作業を支援しています。生育状況を把握したマップを作成・利用することで、生育状況のばらつきにあわせて施肥を行い、肥料コストの削減や収量と品質の安定化を図れるとともに、窒素過多や農業排水による富栄養化を防ぎます。この他、集中豪雨・台風・大規模地震などの自然災害が広域化・長期化することで生じる甚大な農業被害に対して、衛星画像や航空写真を活用し農地の被災状況を把握し、地方自治体や農林水産省などに提供することで早期の営農再開に向けた支援をしています。

さらに、2019年2月には、日本の農業の発展を目指し、東京農業大学、東京情報大学と包括連携協定を締結しました。農業現場へのスマート農業普及のための施策立案や一次産業での新たな空間情報技術活用の可能性を追求すべく、さまざまな活動を推進しています。

- スマート農業・・・ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業

リモートセンシング技術を用いた生育状況のモニタリング

マップ情報を基にした肥料の可変散布の様子

能美防災の生物多様性保全への取り組み

能美防災の水質汚染防止の取り組み

能美防災(株)は、長年蓄積した泡消火技術を駆使し、成分の全面的な見直しを行うことで、人体などへの悪影響が懸念されているPFAS(有機フッ素化合物)を使用していない泡消火薬剤を開発し、第1号物件への納入を終えました。今後も自然環境や社会システムを維持すべく、PFASを使用しない泡消火薬剤の開発を進めてまいります。

PFAS不使用の一般市販品

PFAS不使用の開発品

「鎮守の森のプロジェクト」植樹ボランティアへの参加

能美防災では、環境保全活動の一環として鎮守の森のプロジェクト※に協賛し、防災林の植樹活動を行っています。2024年には、55名が「南相馬市鎮魂復興市民植樹祭」(福島県)に参加しました。参加者からは「植樹活動を通して微力ながら被災地の復興支援に携われたことに感謝する」「終わった後に何も無かった場所に木が植えられている光景を見て達成感があった」などの感想が寄せられました。

- 「災害からいのちを守る森」の造成を目的とする公益財団法人

植樹活動の様子

作業に参加した仲間

地域の社会貢献活動への参加

富士山の森づくり

2013年に世界遺産に登録された富士山の麓に広がる一部の森では、虫害の発生などにより豊かな森林や生態系が損なわれています。

セコムグループでは、富士山の自然を未来に残すため、(公財)オイスカが主催する「富士山の森づくり」活動のボランティアに参加し、生物多様性の回復に努めています。

2025年8月には、セコム単独で初開催となる活動を実施し、山梨県関係者や林業指導員の方々と一緒に、苗木を守る獣害対策ネットの補修や除伐などの育林作業を実施しました。健やかに育つ木もある一方、風雪の影響で倒木も見られ、森林管理の重要性を実感しました。

普段の業務では直接感じることのできない、森づくりの大変さと必要性を体験することで、社員の環境意識向上や地域とのつながりを強めています。

セコムは今後も、行政や地域と連携して、自然との共生を大切にした取り組みを継続していきます。

作業に参加したセコム本社とセコム山梨(株)の仲間

獣害対策ネットの補修・回収や除伐作業をしている様子

海岸防災林再生活動への参加

宮城県名取市で行われている「海岸林再生プロジェクト」は、(公財)オイスカおよび名取市海岸林再生の会が東日本大震災の津波によって失われた延長5キロ約100ヘクタールの海岸防災林の再生に取り組んでいる活動で、震災復興に貢献するとともに小動物や鳥の生息域の回復に寄与しています。

(公財)オイスカ「海岸林再生プロジェクト」に参加する社員ボランティア

2024年度の活動では丈夫な松を育てるための溝切りを実施

マングローブ植林活動への参加

セコムインドネシアとセコムバヤンカラは、北ジャカルタ市のアンケカプック保護林にて、環境保全と持続可能な社会の実現に向けたCSR活動の一環としてマングローブ植林活動を実施し、両社から約50名が参加しました。

沿岸部に自生するマングローブは、海水と淡水が混ざり合う特殊な環境に生育し、魚類や甲殻類、貝類など多くの生物の生育の場となることから「命のゆりかご」とも称されます。また、津波や高潮の被害を軽減する天然の防波堤としての役割や、二酸化炭素を吸収・固定する気候変動対策としての機能を備えており、いま注目されている自然資源の1つです。

両社は、セキュリティ事業を通じて人々の「安全・安心」を守ると同時に、地球環境の保全や地域社会との共生にも積極的に取り組んでいます。今回の植林活動も、インドネシアの豊かな自然環境を次世代に引き継ぐための取り組みとして位置付けられています。

今後も、セコムグループの一員として、SDGsの理念に沿ったさまざまな社会貢献活動を継続的に展開してまいります。

セコムインドネシアグループ主催の植林活動の集合写真

セコムインドネシアグループ主催のマングローブ植林活動の様子

違法伐採木材への対応

国際的に森林の違法伐採が重要な課題とされるなか、日本においても「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)」が2017年に施行されました。

セコムでは、コピー用紙や統合報告書、商品カタログ、封筒などにはFSC認証紙を採用しており、貴重な森林の保全に配慮しています。