NHKテレビ「ニュースウォッチ9」にモデレーターの舟生が登場!

-

セコムの舟生です。

ご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、9月2日(月)にNHKテレビの「ニュースウォッチ9」に出演させていただきました。

ご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、9月2日(月)にNHKテレビの「ニュースウォッチ9」に出演させていただきました。子どもを狙った犯罪が頻発していることを受け、「子どもの安全をどう守るか?」について、専門家としてコメントさせていただきました。

子どもの安全ニュースでもご紹介しているように、子どもが犠牲になる事件がいかに多いかということを痛感しています。保護者の皆さんも、「最近、怖いことが続いているな」という実感があるのではないでしょうか。

そこで今回は、「ニュースウォッチ9」でお話した防犯ブザーや安全マップなどについて、テレビでは時間の制約がありましたので、もう少し具体的にわが子が被害者にならないための注意点をご紹介したいと思います。

季節が移り変わり、これからどんどん日没も早くなります。

ご一読いただき、お子さんを守る対策をご一緒に考えましょう。* * * * * * * * *

▼ 「防犯ブザー」は取り付け位置が肝心

子どもを不審者から守るツールのひとつとして、「防犯ブザー」があげられます。いつも身につけていることが重要ですが、すぐに手が届かないところにつけていては、あまり意味がありません。とても大事なことなので、「ニュースウォッチ9」の取材時にも、防犯ブザーの取り付け位置の違いを番組のレポーターの方に体験していただきました。皆さんも、ぜひやってみてください。

たとえば、ランドセルの脇に吊り下げている場合と、ランドセルのショルダー部に取り付けた場合では、どちらのほうが届きやすいでしょうか。

ランドセルに取り付けて違和感があるなら、ズボンのベルトなどに取り付ける方法もあります。

(首にぶら下げるのは危険ですからやめましょう!)個人差がありますから、実際に試してみることが大事です。

一度、取り付けるとそこが定位置になってしまいがちです。しかし子どもはどんどん成長していきます。「いちばん操作しやすい位置はどこか」を再確認してみてはいかがでしょうか。ちょっとでも手が引っかかったり届きにくかったりしたら、どうしたらそれを解消できるかを考え、いざというとき間髪入れずブザーが鳴らせるようにしておくこと。こうした備えが、子どもを守ることにつながります。

▼ 「防犯ブザー」の定期チェックも必須!

防犯ブザーは、音がきちんと鳴るかどうかをときどき点検してください。9月5日に発表された独立行政法人国民生活センターの「防犯ブザーの電池切れや故障に注意!」という調査結果では、小学生が使用していた防犯ブザーの作動確認で53%に何らかの異常が生じていました。「毎月○日は防犯ブザーの定期点検の日」と決めて、使い方を練習しがてら、電池切れや故障がないか確認することをおすすめします。子どもがおもしろがって鳴らしていると、思っているよりもすぐ電池がなくなります。電池が少なくなってくると音が小さくなるので、そのようなときは電池を交換しましょう。周囲に聞こえなくては、防犯ブザーの意味がありません。

また防犯ブザーは、雨に濡れると故障することがあります。衝撃にも強くないので、高いところから落としたりすると壊れてしまうこともあります。元気なお子さんなら、どこかにぶつけたり、ランドセルを落としたり...ということはよくありますよね。これから購入する方は、生活防水機能のあるものや、頑丈なタイプのものを選ぶと良いと思います。

▼ 「安全マップ」で危機回避能力を高める

▼ 「安全マップ」で危機回避能力を高める

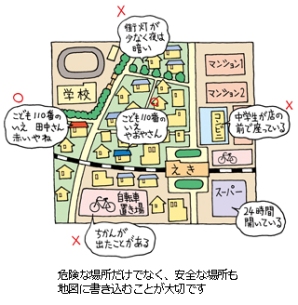

子どもの安全を守るうえで他にも有効な方法として、「ニュースウォッチ9」のなかでもご紹介した「安全マップ」づくりがあります。学校やよく行く公園など、お子さんの行動範囲に限定しても、街にはいろいろな顔があります。実際に歩いてみて「危ない」「こわい」と感じた場所や、「ここに行けば安心」などという場所を、地図にどんどん書き込んでいってください。危険を察知するセンサーを養う訓練になります。

昼と夜の違い、季節による違いなども重要です。昼間は危険がなくても、暗くなると街灯が少なく、不安を感じる場所に変わっているかもしれません。こうしたことは、その時間帯に歩いてみなければなかなか気づかないことですよね。新しい店ができたり、工事がはじまっていたり、植栽がのびていたり...このような街の変化を見落とさず、「危険」「安全」を地図に反映していきましょう。

▼ 「自分で危険を判断できること」が最大の防御策

「地域安全マップ」は、完成品を子どもに渡して、「ここは危ないからね」「行っちゃダメだよ」と言い聞かせるものではありません。あくまで、子どもが危険を見極める能力を養うための手段です。一方的な決めごとを押し付けても、子どもは「ぜったい守らなくては!」という気にはならないものです。そのかわり、自分で考えて納得したルールなら、きっと守ろうと努力するはずです。ですから、安全マップづくりのために子どもと一緒に街を歩くときには、正解を与えるのではなく、考えさせることを意識してみてください。

子どもを狙った理不尽な犯罪から身を守るためには、日常生活のなかで「なんか変だな」「ちょっと怖いな」と感じ取れるセンスを身につけていくことが、もっとも重要なのです。

* * * * * * * * *

不審者の多くは、人目につかない場所、ひとりになったときを狙っています。不用意に危険な場所を歩いたり、短時間でもひとりになったりすることは避けるよう、お子さんによく言い聞かせてください。また、地域の防犯体制についても再確認しましょう。学校やPTA、自治会などが協力しあい、地域全体を見守る「目」が張り巡らされていることも、犯罪の軽減につながります。

2013.09.17