【特集 街の安全・防犯 パート1】通学、通塾・習い事の帰り道に気をつけることは?

-

セコムの舟生です。

日没の時間もずいぶん遅くなり、少しずつ日差しが強さを増し、初夏を感じさせる日も増えてきました。そろそろ熱中症への注意・対策も意識してくださいね。

日没の時間もずいぶん遅くなり、少しずつ日差しが強さを増し、初夏を感じさせる日も増えてきました。そろそろ熱中症への注意・対策も意識してくださいね。新入学・進級から1カ月半。

お子さんの通学路やよく遊びにいく場所について、大人の視点でもきちんと安全性を確認されましたか。進級に伴って子どもの行動範囲が広がっていることも考えられます。また、新年度から、習い事や塾通いをはじめたお子さんもいらっしゃると思います。

明るい時間が長くなったとはいえ、夕刻を過ぎて帰宅するときは、いつも以上に"危険センサー"を働かせて街を歩かなくてはいけません。身近な生活圏でも、子どもの安全を考えるといろいろな危険が見えてきます。

陽気に誘われて、外で過ごす時間が増える時期でもありますので、今回から2回にわたって、【街の安全・防犯特集】を連載したいと思います。お住まいの街で、どうしたらお子さんが安全に、元気に過ごせるのか。

そのための視点やチェックポイントをお教えします!

* * * * * * * * *

▼ なくならない通学路での交通事故。巻き込まれないためには?

去年の春、京都・亀岡市をはじめ、暴走車によって児童が犠牲になる事故が全国で相次ぎました。その後、交通安全看板を増やしたり、危険な通学路を改善したりといった取り組みが各地で進められていますが、通学路で子どもが事故にあうケースは依然なくなりません。先日のブログでもお伝えしましたが、4月初旬に行われた全国の通学路約4,500カ所での一斉取締りでは、なんと1万4,380件もの違反が摘発されました。

交通ルールを守るのはもちろんですが、ほかにも警戒すべきポイントを、子ども自身がよく理解し、自分の身を守る必要があると心得ましょう。

<安全キッズのための「通学路の約束」>

○ なるべくガードレールのある道を歩く

○ 狭い道で、車が近づいてきたら立ち止まってやり過ごす

○ 周囲によく気を配る。後ろからくる車にも注意!

○ 挙動のおかしい車を見たら、安全な場所にすぐ退避!

○ 友だちとふざけたり、道に広がって歩いたりしない目視が大切なのはもちろんですが、耳からも車の音を察知できるようにしなくてはなりません。お友だちとおしゃべりに夢中になっていると、近づいてくる車に気づかないことがありますから、注意が必要です。親御さんも、お子さんの登下校姿をチェックして、適切なアドバイスをしてあげてください。

▼ 平和な街に潜む"危険ポイント"を見破る!

子どもの行動範囲にある危険は、交通事故だけではありません。近年は、小学生の性犯罪被害が増加しており、男の子や幼い子どもも"危険"を察知するセンサーを磨いておくことが必要だと思います。事件にならないまでも、不審者による声かけや目撃情報は、連日のように起きていることも忘れてはなりません。

「事件が起きやすい場所」というのは、どんな街にも存在します。子どもにわかりやすく丁寧に危険ポイントの意味を教えていけば、子ども自身で応用して「ここは危ないな」「通らないほうがいいな」と感じられるようになります。具体的に危険ポイントをご紹介しましょう。

・ 高い塀や植栽などで見通しの悪い通り

・ 樹木が多く、外から見わたせない公園

・ ひとけが少ない場所

・ 空き地や工事現場

・ 駐車場や駐輪場

・ 昼と夜で雰囲気が一変する場所(飲み屋の多い繁華街など)

・ 空き家や空きビル

・ 工事現場

・ ゴミや落書きが放置されている場所

・ 違法駐車や放置自転車がある場所

など

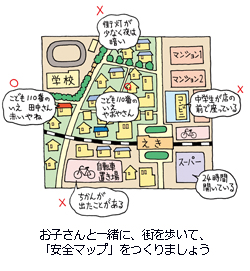

▼ 子どもの理解をもっと深める「安全マップ」の作り方 子どもの防犯力を高めるためにオススメなのは、「安全マップ」をつくることです。

子どもの防犯力を高めるためにオススメなのは、「安全マップ」をつくることです。

自分の住んでいる地域や通学路の"危険な場所"や"安全な場所"を詳しく書き込んだオリジナル地図のことです。記録することで頭が整理され、理解がより深まります。具体的な作り方は以下のとおりです。

~ 準備するもの ~

○ 市販の地図(インターネットからのプリントアウトでもOK!)

○ 筆記用具

○ カメラ

○ 紙(大きな模造紙など)(1) まずは地図を準備しよう

実際に歩く範囲の地図を準備してください。

歩きながら書き込みをした場所がはっきりわかるくらい、大きく拡大しておくことがポイントです。(2) チェックポイントを考えよう

歩きながら考えるのでは危険場所を見落としてしまうことも。

先ほど紹介した危険ポイントを参考に、事前に親子でよく考えてみてください。メモにしておくと、そういう場所を意識しながら歩くことができます。「防犯」と言う観点からだけでなく、交通事故やそのほかさまざまな事故防止という観点からも考えてください。(3) 実際に街を歩いてみよう

(1)で準備した地図を持って、お子さんと一緒に街を歩いてみてください。

(2)であらかじめ決めておいたチェックポイントに子ども自身が気づけるよう、さりげなくサポートしてあげられるといいでしょう。

そのほかにも、「ここはこんなところが危ない!」と思った場所はチェック。チェックした場所は、カメラで撮影し、注意点を地図に書き込んでおきます。(4) 安全マップをつくってみよう

家に帰ったら、準備した模造紙に、歩いた地域の地図を書き、安全マップをつくりましょう。

街を歩いて集めた情報を安全マップに書き込んでいきます。撮影した写真を地図に貼り付けるとよりわかりやすくなります。

木や車が多い場所はイラストを書き込んだり、カラフルにペンで色分けしたりして、パッと見てわかりやすいマップづくりを心がけてみてください。これで完成です!

安全マップづくりは、子ども自身が考えることが最大のポイントです。

汎用性のある危機回避能力にまで高めるためにも、最初から親御さんが答えを言ってしまわないように気をつけてくださいね。

* * * * * * * * *

いかがでしたか?

次回の特集では、先日行われた「安全マップコンテスト」の模様をお届けします。受賞作を通じて、安全マップをわかりやすくするコツや完成度をあげるためのポイントなどを紹介しますので、お楽しみに!2013.05.13