こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 認知症の方に対して、介護をする側が「良かれと思って」先回りしてしまう。

認知症の方に対して、介護をする側が「良かれと思って」先回りしてしまう。

親切のつもりが、実は本人の思いや選択肢を奪ってしまうこともあります。

「わたしに関することは、どんなことでも最初に私に聞いてください。

わたしのことを、わたし抜きに決めないでください」

これはオーストラリア在住の認知症の方が発した印象的な言葉です。

認知症になっても自分で考え、選びたい。

その思いは、たとえ病気が進んでも失われるものではありません。

今回は、このメッセージを胸に本人の思いを尊重する「意思決定支援」の考え方について、そして支える側も無理をしすぎない、お互いに尊重し合える関係についてまとめます。

【あわせて読みたい!シリーズ「認知症と共に」】

・認知症と「共に生きる社会」とは

・「予防から共生へ」認知症基本法が示す新しい社会のかたち

● 「できない」という決めつけが本人の意思を奪う

認知症の人を前にすると、「わからないだろう」「決められないだろう」と、無意識に先回りしてしまうことがあります。

たとえば、日々の選択や行動を、本人に聞かずに家族が代わりに決めてしまったり、「この方が楽だから」「危ないから」「失敗しそうだから」と行動自体を制限してしまったり。

もちろん、それは相手を思いやってのことです。

でも、本人にとっては「自分で選びたい」「自分がしたいようにしたい」という意欲が知らないうちに流されてしまっているかもしれません。

「わたしに関することは、どんなことでも最初に私に聞いてください。

わたしのことを、わたし抜きに決めないでください」

この言葉は、認知症の人が今この瞬間にも自分の人生を生きていること、そして「自分で決めたい、他の人に決められたくない、自分の人生は自分のもの」という思いが確かに存在していることを教えてくれます。

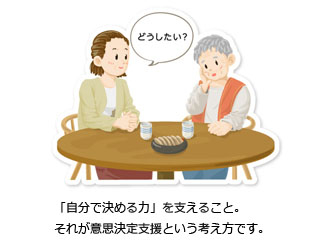

● 「自分で選ぶ」という尊厳を守る「意思決定支援」

認知症の人の「自分で決める力」を支えること。

それが「意思決定支援」という考え方です。

厚生労働省がまとめた「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」にも示されています。

たとえ認知症が進んでいても、その瞬間の気持ちや希望は、確かにそこにあるものです。

できる限り本人の思いに寄り添いながら、選ぶ力を支える。

それが、これからの認知症ケアに欠かせない視点とされています。

支援のプロセスは、大きく分けて4つあります。

(1)意思形成の支援

本人が考えを整理できるよう、また選択肢を理解できるようサポートすること。

「どうしたい?」と問いかけて本人が言葉を口にするまでじっくり待ったり、「いくつか選択肢があるけれど、一緒に考えてみようか」と寄り添ったりすることも立派な支援です。

認知症の方は、順序立てて考える、順番に進めていくということが上手くできない方もおられます。

選びやすいようにポイントを絞って説明したり、図や表を使って示したりするのも良いですね。

本人が理解しているかどうかは、その場の反応だけで判断せず、様子を見ながら何度も確認することも大切です。

(2)意思表明の支援

本人が思いや希望を伝えやすくするサポート。

言葉だけでなく、表情やしぐさからも本人の意図をくみ取る姿勢が必要です。

あせらせないことも大事。

本人のペースに合わせ、「AとBだったら、どっちが良い?」など選びやすいように問いかけるなど、工夫してみましょう。

また、表情や言葉に迷いを感じたら無理に結論を急がず、あらためて確認したほうが良いこともあります。

本人の思いは、状況に応じて変わるため、その変化を否定せず自然なものとして受け止めることも、大切な支援です。

(3)意思実現の支援

本人が選んだことを、できる限り実現できるように支えること。

小さな希望でも、「自分で選んだ」という事実が大切。

本人が希望した生活スタイルを実現できるよう、介護を支えてくれるケアマネジャーや訪問ヘルパーに相談してみるなど、実現方法はいろいろあります。

(4)推定意思

それでも認知症の人の意思がわからない時は、この人が認知症になる前だったら、どう判断するだろうかと想像し、意思を推定します。

支援する側が、「これは合理的か?」と一方的に判断するのではなく、本人の「こうしたい」という思いを尊重し、無理のない範囲で実現に近づけられるよう、方法を考えてみてください。

意思決定支援は、「本人に何かを決めさせること」ではありません。

本人の思いを支え、一緒に考えながら共に歩むこと。

認知症の方が自分らしくいられるよう、小さな一歩を支えることが、認知症ケアに欠かせない視点です。

●支援する側も無理をせず、共に尊重される関係へ

本人の意思を尊重することはとても大切です。

けれど、それによって支援する側や介護する側が一方的にがまんを強いられるべきではありません。

支援する側、認知症があって支援される側。

お互いが対等に、尊重される存在であることが大切です。

支援する側も、心身に無理を抱え込まず、「できる範囲で、できる支援をする」「時には助けを求める」「デイサービスやショートステイの利用、場合によっては施設への入所」も、ためらわないでください。誰かの思いに寄り添うことと、自分自身を大切にすることは、決して矛盾しません。本人もあなたが心身共に健康でいることを願っているはずです。

日々の生活や仕事、介護者自身の予定を優先しなければならない場面も当然あります。

すべてを本人の希望通りにできないときでも、言葉や態度によって、相手の尊厳を守りながら、穏やかな関係を築くことができたらいいなと思います。

たとえば、どうしたいか意思がわからない時、意思はわかっているけれどそのとおりにしてあげられない時、

「今日は忙しいから、どうするか、明日相談しましょうね」

「今日は〇〇があるから、少し予定を早めさせてもらうね。そうしたら助かるわ」

事情を説明しつつ、本人の存在を尊重する声かけを心がけるだけでも、認知症の方の気持ちは大きく変わります。

「できるだけあなたを尊重したい」という気持ちを伝えること。

それだけでも、支援する側と支援される側、お互いの信頼関係が育まれていくのではないでしょうか。

支援する側が無理をしないことが、長く安心して続けられる介護のカタチです。

* * * * * * * * *

認知症がある方と向き合うことは、とても大変なことです。

理屈にあわない言動にイライラしてしまうことなどが、きっとあるでしょう。

けれど、たとえすべてを理解できなくても、本人なりの「思い」が確かに存在していることに気づけたら、日々の接し方が少しずつ好転していくかもしれません。

物事を整理し、伝えることができない認知症の人の「意思」を聞き取ることは非常に困難です。想像し、推し量る必要があり手間がかかりますが、努力をしてみませんか?

「わたしのことは、わたしに聞いてください」

「わたしのことを、わたし抜きに決めないでください」

このメッセージを胸にとめながら、あなたらしい方法で大切な人に向き合ってみてくださいね。

次回は、「できることを見つける」ポジティブプランについて、一緒に考えていきます。

【あわせて読みたい!関連コラム】

■在宅介護で認知症の方の「拒否」にどう対応する?

「なんとしても言う通りにしてもらいたい」という立ち位置からでは、認知症の方の心を理解することはできません。

認知症の方を理解するためのヒントや向き合い方をまとめています。

■認知症の方の気持ちを読み解く方法

認知症になると思いをうまく言葉にすることができないことがあります。

ご本人が発するメッセージをキャッチし、どのようなことを感じているのかを読み解く方法を紹介します。

2025.05.27