こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。

こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。

2024年の介護報酬改定では、自立支援や重度化防止についての重要な変更点が含まれています。

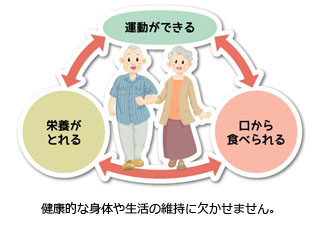

そのなかでも特に注目されているのが、「リハビリテーション(機能訓練)・口腔ケア・栄養管理の一体的取り組み」です。

運動できる身体を維持すること

口から食べられること

栄養がしっかりとれること

これらは三位一体。

どれか欠けても健康的な身体や生活を維持することが困難です。

身体機能が徐々に衰える高齢期には、フレイル(加齢で心身が衰えた状態)や廃用症候群などを引き起こす可能性が高くなります。

健康長寿のためには、元気なときから「身体を動かす習慣」「口腔ケア」「バランスのとれた食事」を心がけることがとても重要です。

● 介護報酬改定が目指す「一体的取り組み」の背景

「リハビリテーション(機能訓練)・口腔ケア・栄養管理の一体的取り組み」は、

いずれも以前から介護保険で重視されてきたことですが、これまでは、それぞれが別々に取り組まれることが多く、ケアマネジャーや専門家の対応に依存していました。

これら3つの要素は、バラバラではなく、連携して総合的に取り組むほうが効果的であることから、今回の改定では加算制度もその方向にブラッシュアップされています。

具体的には、「リハビリテーションマネジメント加算」が新設されました。

(1)リハビリテーションにあわせて口腔・栄養のアセスメントも実施

(2)リハビリテーション・口腔ケア・栄養管理の情報を関係職種間で一体的に共有

(3)リハビリテーション計画書の見直し

それぞれの専門家が共有された情報を活用することで、相乗的な効果を狙い、実施した事業所が加算の対象になります。

改定の背景には、健康寿命の延伸を目指す方針があります。

2024年3月に厚生労働省が公表した「健康寿命のあり方に関する有識者研究会」の報告書によれば、「2040年までに男女ともに健康寿命を3年以上延ばす」という目標を掲げています。

「なるべく医療保険や介護保険を使わず健康な状態を続けていきましょう」、ということです。

この目標達成のためには介護予防やフレイル予防が重要視されおり、なかでも「リハビリテーション」「口腔ケア」「栄養管理」の一体的な取り組みが、健康寿命延伸のために欠かせないとされているのです。

● 「リハビリテーション・口腔ケア・栄養管理」が連動することで得られる効果

なぜ「リハビリテーション」「口腔ケア」「栄養管理」の取り組みは、一体的におこなわれなくてはならないのでしょうか。

それぞれの取り組みが果たす役割を考えてみましょう。

・運動(リハビリテーション・機能訓練)

適度な運動は、筋力を維持し、関節の可動域を保つために不可欠です。

身体を動かす機会が減ると、高齢者はすぐに筋力が低下し、日常生活での移動や動作が難しくなってしまうことがあります。

介護保険で実施されるリハビリテーションでは、個別に適した訓練をおこない、自立した暮らしに必要な身体機能の維持・改善を目指します。

・口腔ケア

口腔の健康状態は、単に口のなかだけの問題ではなく、全身の健康に深く関係しています。

特に大切なのは、歯の状態。

歯の状態が悪くなると食事を十分にとれず、栄養不足に陥りやすくなります。

口腔ケアを怠ると誤嚥(ごえん)や誤嚥性肺炎のリスクが高まることも。

毎食後の歯磨きや、歯科での定期的なメンテナンスが健康寿命に直結しています。

また、飲み物や食べ物を飲み込む口腔機能を維持することも大切です。

・栄養管理

高齢者の栄養状態は、身体機能を維持するうえで非常に重要です。

栄養不足が続くと、体重が減少し、筋力が低下するだけでなく、免疫力が低下して病気になりやすくなります。

特に高齢期に重要なのは、たんぱく質。

たんぱく質が不足して低栄養に陥るとフレイルが進行しやすく、食事の内容や食事量に気を配る必要があります。

「リハビリテーション」「口腔ケア」「栄養管理」。

これら3つの要素は、どれかひとつが欠けただけでもほかの2つに影響を及ぼすほど深い関係性があります。

運動をせず身体が衰えれば、安全に食事をするための姿勢を維持するのも難しくなりますし、誤嚥(ごえん)もしやすくなります。

口のなかの状態や飲み込みの力が悪くなれば、満足に栄養や活力の元となるエネルギーをとれません。

栄養やエネルギー源がとれなければ運動する身体を維持することもできません。

在宅介護においても、この「リハビリテーション」「口腔ケア」「栄養管理」を意識したいものです。

不十分だと感じる要素があるなら、ケアマネジャーやかかりつけ医に相談してみてくださいね。

● 3つのポイントをおさえて元気なときから「フレイル予防」を

「要介護にはなりたくない」

「年をとっても元気に楽しく暮らしたい」

今は若くて元気な方でも、このような願いを漠然と持っていると思います。

年齢を重ねれば誰もが健康を脅かすさまざまなリスクに遭遇しますが、「運動」「口腔ケア」「栄養管理」の3つを心がけていれば、健康長寿の可能性が高まることは間違いありません。

具体的にどんなことに取り組むと良いかまとめます。

・運動習慣を身につける

若いときから定期的に運動をする習慣をつけることが将来の健康に大きく影響します。

過度な運動や無理は禁物ですが、ウオーキングや軽いストレッチ、筋力トレーニングなど、自分の体力にあった運動を継続することが大切です。

体力や筋力を維持することは、病気になりにくい身体づくりや健康寿命の延伸にもつながります。

・日常的に口腔ケアを徹底する

将来歯を失う原因になる歯周病は、青年期(18~30歳)から急増するそうです。

歯を磨くだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを使って歯茎や歯の間のケアも習慣にしましょう。

また、歯科での定期的なチェックを受け、虫歯や歯周病を予防することも重要です。

口腔ケアの推進は国の施策です。自治体によっては定期検診代が補助されたりします。ぜひ調べてみてくださいね。

違和感を覚えたときはすぐ歯科に行くなどして健康な口内環境を維持すれば、高齢期になっても食事が楽しめます。

・栄養バランスの良い食事を心がける

栄養面では、たんぱく質やビタミン、ミネラルをバランスよく摂取することが大切です。

特に筋力を保つために必要なたんぱく質を十分にとりましょう。

魚、肉、大豆製品など、さまざまな食品をバランスよく取り入れることで、免疫力を高め、健康な身体を維持することができます。

* * * * * * * * *

年齢を重ねても人の世話にならず、できるだけ自立して生活を送るためには、若いころからの習慣づけがとても大切。

今日からすぐできることもたくさんありますので、介護家族のみなさんもぜひ3つのポイントを意識した生活を心がけてみてくださいね。

【あわせて読みたい!ポイント解説「介護報酬改定」】

■介護報酬改定で介護サービスはどう変わる?

■介護報酬改定でサービス利用者への影響は?

【あわせて読みたい!関連コラム】

■入れ歯と食事の大切な関係

80歳になっても20本の歯を維持することが理想ですが、自分にあった入れ歯を使えば好きなものを思い切り食べる楽しみも維持できます。入れ歯との付き合い方をまとめました。

■「端坐位(たんざい)」と「つかまり立ち」で在宅介護生活はもっと広がる

要介護になってからも適切な機能訓練で身体能力を維持・向上させることは可能です。

日常生活を楽しむためにキープしたい「座る」「立つ」のリハビリのコツをまとめています。

2024.10.22