こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 2024年に施行された「認知症基本法」では、認知症の本人の意思を尊重した支援の重要性がうたわれています。

2024年に施行された「認知症基本法」では、認知症の本人の意思を尊重した支援の重要性がうたわれています。

認知症が進行すると、本人が「自分がどうしたいか」あるいは「何が嫌なのか」を言葉でうまく伝えられなくなることがあります。

本人が意思をうまく伝えられなくなったときに、家族が「本人ならこう考えるだろう」とするのが「推定意思」です。家族が今のうちからできる「推定意思」の備えについてまとめます。

【あわせて読みたい!シリーズ「認知症と共に」】

・認知症と「共に生きる社会」とは

・「予防から共生へ」認知症基本法が示す新しい社会のかたち

・認知症になっても「わたしのことを、わたし抜きに決めないでください」

・認知症介護にポジティブプランの考え方を

・認知症の「2つの空白」とは?

●「推定意思」とは?本人らしさを支える家族へのヒント

本人の意思表示が難しくなったとき、家族や周囲の人に求められるのが「推定意思」。

延命治療や施設への入所など、決断とも言える大きな意思決定に用いるだけではありません。

日常生活でも推定意思は大切な視点になります。

本人らしさを支えるには、ちょっとした「こだわり」や習慣、生活リズムなどを把握しておくことが大切です。

日々の小さなことが本人の尊厳や安心感、生活の質に大きくかかわっています。

●推定意思を支える「小さなこだわり」

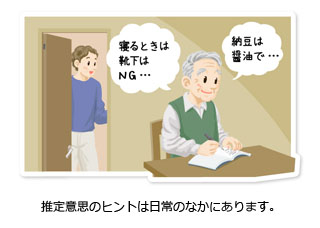

推定意思に「こだわり」や習慣が役に立ちます。

たとえば、この質問に答えられますか?

・朝はご飯派?パン派?

・納豆はしょうゆ?それともタレ?からしはあり?なし?

・旅行は旅館?ホテル?

・寝るときに靴下は履く?履かない?

・風呂は朝?それとも夜?

・お気に入りの服はどれ?

・これだけは絶対に嫌ということは何?

その人の「らしさ」は生活習慣にあらわれます。

本人が自分の気持ちをうまく伝えられなくなったときでも、家族が「あの人はこうだったな」と思い出してあげられること。それが、本人の尊厳や心の平穏を守る支えです。

小さな「こだわり」がわかっているだけで、介護の場面でも「これはきっとイヤだろうな」「こうすれば安心できるかも」といったヒントになることがたくさんあります。

うえのような質問に答えられなかった、わからないものがあるなどするなら、「私の取扱説明書」として、本人と一緒に書き出して記録しておくと良いでしょう。

意思表示ができるうちから備えることが大切です。

●言葉以外にも「推定意思」のためのヒントはある

認知症が進行して、うまく言葉にできなくなっても「その人らしさ」は「行動」や「反応」に残るものです。

・特定の服ばかり着たがる

・ある音楽が流れると自然に口ずさむ

・湯加減や入浴の浴室での手順がいつも同じ

・飲み物の種類や飲み方に一貫性がある

・訪問者への反応に差が見られる

・食事の好みが変わらず残っている

・手が伸びるもの/避けたがるものがある

言葉にならなくても「行動」や「反応」を観察することで、本人の「好き」や「嫌い」、「心地良さ」のヒントが得られます。

また会話の断片や表情の変化も大切な手がかりです。

ふとした場面で「あれはイヤだった」「これが好き」とつぶやくことがあります。

嬉しそうな顔、嫌そうな顔を見せることもあります。

推定意思の備えに「遅かった」はありません。

「本人の声が聞けなくなったら終わり」ではありません。

日々の観察とかかわりのなかで、今の本人が見せてくれる「その人らしさ」をていねいに受けとめていくことが、支える家族の大きな力になるはずです。

【あわせて読みたい!関連コラム】

■介護家族が知っておきたい「アドバンス・ケア・プランニング」って何?

病気や老化などが原因で、自分の意思を伝えられなくなる可能性は、誰にでもあります。

人生の終わりに、どのように過ごしたいか。前向きに話し合うヒントをお伝えします。

■家族会議が紛糾!在宅介護のもめごとを解決するには?

認知症の方のケアや暮らし方について、家族の話し合いがこじれることは、珍しいことではありません。

家族それぞれのモヤモヤした感情を整理して、より良い結論を導き出す方法を紹介します。

2025.07.08