こんにちは、セコムの武石(たけいし)です。 「転倒」は、在宅介護で避けたいできごとのひとつ。

「転倒」は、在宅介護で避けたいできごとのひとつ。

でも、どれだけ気をつけても起きてしまいます。

「私の注意不足だった?」

「寝たきりになったらどうしよう...」

転倒を防げなかった自分を責めてしまうこともあるでしょう。

しかし、転倒は誰が悪いわけでもなく、高齢者の身体の変化によって起こるものなのです。

転倒のすべてが「事故」というわけではない。

介護家族に知っておいてほしい考え方です。

必要以上に転倒を恐れず、前向きな介護ができるためのヒントをまとめます。

● 転倒は「事故」ではなく「老年症候群」!?

高齢者の転倒は、本人や介護する家族の「うっかり」や「注意不足」ではなく、加齢による身体の変化が積み重なって起こることです。

加齢にともなう変化が原因で起こるさまざまな症状をまとめて「老年症候群」と呼びます。

老年症候群とは、高齢になることであらわれるさまざまな健康上の問題が、単独ではなく複合的に絡みあって発生する状態のこと。

代表的なものには、転倒、サルコペニア(筋力低下)、認知機能の低下、尿失禁、フレイル(虚弱)、誤嚥(ごえん)性肺炎などがあります。

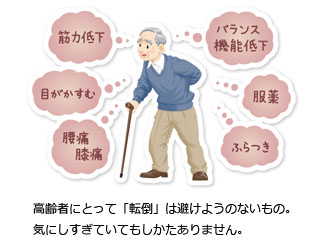

【転倒を引き起こす老年症候群の症状】

・筋力の低下

特に脚の筋力が落ちることで足が上がらずつまずきやすくなる

・バランス機能の低下

身体を支える力が弱まり、姿勢を維持しにくくなる

・視力や感覚の低下

段差や障害物を見落としやすくなる

・認知機能の低下

反応が遅くなり、体勢を立て直しにくくなる

・服薬の影響

血圧を下げる薬や睡眠導入剤などがめまいやふらつきを引き起こすことがある

・腰痛、膝痛

痛みをかばう歩き方になり、バランスを崩しやすくなる

・めまい、ふらつき

特に起床直後や夜間のトイレ時に起こりやすい

転倒は、これらの要因が複雑に絡みあって起こります。

老年症候群は高齢になるほど要因が多様になり、根本的な治療は困難とされます。

つまり、年齢を重ねるほど転びやすくなるのは、当然のことなのです。

かかりつけ医の先生などから「転ばないように気をつけてね」と言われることがありますが、「気をつければ防げる」ほど簡単なことではありません。

● 介護施設でも、転倒はゼロにはできない

「家だから転んでしまった」「私がもっとしっかり看ていれば...」と思う方もいるかもしれません。

しかし、転倒のリスクは専門のスタッフが24時間体制で見守る介護施設でも完全にゼロにはできません。

フロアはバリアフリー、手すりや滑り止めなどの設置、スタッフによる定期的な巡回や見守りなど、さまざまな転倒予防対策を徹底していても、転倒は起こります。

「老化のプロセス」として、どうしても避けられない転倒もあるからです。

病気と同じように、転倒も誰のせいでもなく起こります。

老化の過程で避けられない変化です。

風邪をひいた家族を前に、「もっと栄養を摂らせていれば」と自分を責めることはありますか?

もちろん、「予防できたらよかった」と思う気持ちはあるかもしれません。

しかし、風邪を完全に防ぐのが難しいように、転倒も「気をつければゼロにできるものではない」のです。

「転ばないように気をつける」ことはもちろん大切ですが、転倒そのものが介護者の責任ではないことを、ぜひ心に留めておいてください。

● 転倒を恐れすぎることで、失われるもの

「転ばせてはいけない」

「寝たきりになってしまう」

そう思うと、あれこれ手出し、口出ししたくなってしまうものです。

たとえば、

・なるべく座っていてもらう(動かなければ転ばない)

・ひとりで外出するのを控えてもらう(外に出ると危ないから)

・家のなかでも、トイレに行きたいときや用事があるときは呼んでもらう(手を貸さずに歩かせるのが不安)

一見、安全第一で考えた「転倒予防対策」に思えるかもしれません。

しかし、転倒を過度に恐れて行動や活動を制約すると、本人の生活の質(QOL)や日常生活を送るための身体機能の維持に影響が出ることもあります。

立ち上がる、歩く、外出する。

こうした行動をすれば、当然、転倒のリスクは高まります。

でも、それを避けるために「動かない」選択をすれば、逆に身体が弱ってしまいかねません。

日本老年学会と全国老人保健施設協会がまとめたステートメント(声明)「介護施設内での転倒を知っていただくために」では、リハビリテーションやケア、運動の奨励は、生活機能を維持・改善する点で有益であると述べられています。

要介護度が高い高齢者でも、日中のベッド離床時間が長いほど、日常生活動作(ADL)が保たれていることが知られています。

転倒のリスクがあるからといって、必要以上に活動を制限するのは逆効果。

むしろ、日常の動作や適度な運動を続けることで、生活機能の維持・改善が期待できるのです。

* * * * * * * * *

転倒を「防ぐ」ことだけにとらわれず、「転倒しても大丈夫な環境や体づくり」を意識する。

そして何より、転倒が起こったとき、自分を責めないこと。

「転んだら転んだで、やっていきましょう」

次回は、転倒が起こっても慌てずに対処するためのポイントや、転倒に備えてやっておくべきことなどをまとめます。

転倒に対する不安が少しでも和らぎ、あなたの介護が前向きなものになりますように。

【あわせて読みたい!関連コラム】

■在宅療養での住環境の整え方とは?

家のなかでの転倒は、「片付けすぎ」が原因になることも。

ご本人が安全に移動できる住環境づくりのポイントをわかりやすく解説しています。

■在宅介護で大切にしたい「起きる」「座る」「立つ」

転倒を恐れて動かない時間が増えるほど、身体の機能は衰えます。

麻痺(まひ)や筋力の低下により、自分で歩くことが困難になった方でも取り入れられる、簡単なリハビリなどを紹介しています。

2025.02.25