AED(自動体外式除細動器)の使用法

最近は、駅や空港、公共施設、金融機関の店舗、百貨店やスーパーマーケット、オフィスビルなどで、AEDと書かれた機器やステッカーを見かけるようになりました。

今回は、急病時などの救急対応で使うAEDについて学びましょう。

![]() AEDってどのようなもの?

AEDってどのようなもの?

![]() AEDとは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、日本語では「自動体外式除細動器」と言われています。

AEDとは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、日本語では「自動体外式除細動器」と言われています。

心臓が痙攣(けいれん)したように動きがバラバラになり血液を送り出すポンプとしての役目を果たせない状態(心室細動)になったときに、AEDを使って電気ショックを与え、一定の秩序あるリズムに戻すための医療機器です。

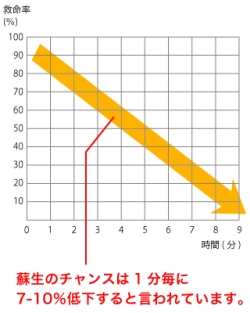

心室細動により意識・呼吸が失われると、発生から1分ごとに救命率が7~10%下がると言われ、いかに早く 救命処置を行うかが重要です。

2004年7月、厚生労働省は一般市民がAEDを使用することを解禁し、普及が広まっています。セコムでも2004年9月から「セコムAEDパッケージサービス」を開始しました。

そして2018年10月からは、AED本体等をオンラインで管理することを標準とした「セコムAEDオンラインパッケージサービス」、同年12月には家庭用の「セコム・MyAED」を発売しました。

![]() どうして一般の人がAEDを使用する必要があるの?

どうして一般の人がAEDを使用する必要があるの?

![]() 心室細動の正常化には、電気ショックを与える以外、有効な方法が見つかっていません。時間が経過すればするほど救命の可能性が低下します。救急車が到着するまでの間に、傷病者の周りにいる一般の方がAEDを使用し電気ショックを行うことが重要になります。

心室細動の正常化には、電気ショックを与える以外、有効な方法が見つかっていません。時間が経過すればするほど救命の可能性が低下します。救急車が到着するまでの間に、傷病者の周りにいる一般の方がAEDを使用し電気ショックを行うことが重要になります。

AEDに関する研究報告書によると、AEDは、2004年から2016年までの販売台数の累計が約83万台になり、そのうちの約8割が、病院や消防を除く一般施設に販売されています。

また、総務省消防庁の報告では、2020年に一般市民が心肺停止の状態で発見した約2万5,790人のうち、約58.1%に対して一般市民が心肺蘇生を実施しています。さらに、そのうち約1,092人においては、一般市民がAEDを使用しています。その結果、AEDを使用したことで社会復帰ができた人の割合が高くなっていると報告されています。

![]() 人が倒れているのを見つけた場合、何をすればいいの?

人が倒れているのを見つけた場合、何をすればいいの?

![]() 救急車が到着するまでに行うことは次の3つです。

救急車が到着するまでに行うことは次の3つです。

1)119番への通報

2)AEDの手配

3)心肺蘇生法(CPR)の実施

1つずつ順番に行うのではなく同時並行で行うことが大切です。一人でどうにかしようとせず、まず「人が倒れています」と大きな声を出して協力を呼びかけましょう。人が多ければ、その分「AEDの場所を知っている人」「AEDの使い方を知っている人」「CPRができる人」がいる確率があがります。![]() AEDはどのようなところにある?

AEDはどのようなところにある?

![]() AEDは自立型ボックスの中や壁掛けで置いてある場合もありますが、建物の事務室などに置いてあることもあります。AEDが置いてあることを示すステッカーが貼ってあり、それが目印となります。

AEDは自立型ボックスの中や壁掛けで置いてある場合もありますが、建物の事務室などに置いてあることもあります。AEDが置いてあることを示すステッカーが貼ってあり、それが目印となります。

日ごろ生活するなかで、AEDのステッカーを目にしたときには、それを覚えておくとよいでしょう。

【関連記事 pick up!】

・実際の「AEDの使用法」も知っておこう!

セコムAEDオンラインパッケージサービス

■セコムだからできる、充実の「セコムAEDオンラインパッケージサービス」

「セコムAEDオンラインパッケージサービス」は、導入しやすいレンタル方式で、消耗品の交換時期はセコムで管理します。また、オンラインでAED本体の故障の有無や電極パッドの使用期限などを管理します。

>>セコムAEDオンラインパッケージサービスについてもっと詳しく見てみる

ご家庭の

「セコム・MyAED」を詳しく見る

AEDと心肺蘇生法の使用法を教習

「セコムAEDスキルアップサービス」を詳しく見る

- 関連するカテゴリーを見る

- AED