ホーム > ホームセキュリティ > 月水金フラッシュニュース > 月水金フラッシュニュース・バックナンバー > 電気設備機器による火災に注意!

4月に入り、かなり暖かくなってきました。火災のピークといえば、冬場が多い傾向にありますが、春先もまだまだ乾燥していて、風が強い日もあり、油断はできません。

そんな中、東京消防庁から「平成26年中の火災の概要」の速報版が先日発表されました。これによると、昨年2014年に東京都内で発生した全火災4805件のうち、建物火災の割合は62.5%となっています。全国統計では、2013年のデータですが、52.1%ですので、都内の火災は建物火災の割合は、やはり高いようです。

放火以外では電気火災が上位に

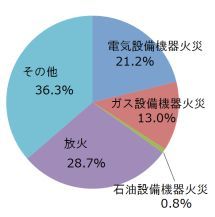

全火災の出火原因を設備機器別にみた場合の割合を示したものが右の図です。

電気設備機器から出火した火災は21.2%、ガス設備機器から出火した火災は13.0%、石油設備機器から出火した火災は0.8%となっています。これは、機器への放火を除いたもので、機器の誤った使用や、ほこりなどの清掃が足りなかったことによるメインテナンス不良などの件数をカウントしているようです。

設備機器とは関係のない放火や、車両火災や火遊びなどの"その他"の割合は多いものの、設備機器をメインにみると、電気設備が原因となる火災が多いことがわかります。内訳をみると、電気コードやコンセント、差込みプラグなどの配線器具によるものが多いようです。さらに、電気ストーブや電気クッキングヒータ、蛍光灯なども入っています。

今回の発表は概要版のため、詳細は書かれていませんが、家具などで電気コードを踏んだためや、コンセントと差込みプラグの接点不良、コンセントにたまったほこりによるトラッキングなどが含まれているようです。

住警器の設置でぼやで済んだ!

先に示したように、全国平均に比べ都内での割合が高い建物火災ですが、このうち、ぼやで済んだものは77.4%で、前年比で1.3ポイントと、わずかに増えているようです。さらに、これを住宅に限ってみると、ぼやで済んだものは75.2%で、前年比で2.7ポイントの増加となっています。

ぼやで済んだかどうかの運命を分けたのが住宅用火災警報器です。火災のあった住宅で、住宅用火災警報器が設置されていたのは42.5%、自動火災報知設備などのいわゆる自火報が設置されていたのは28.9%となっています。これらの警報器の設置の有無によって、ぼやで済んだ割合が大きく異なっています。設置ありの場合79.9%で、設置なしの場合63.3%となっています。

電気配線を見直してみましょう

火災の原因として侮れないのが電気火災と言えます。いまや、皆さんの生活は電気機器で成り立っているといっても過言ではないでしょう。ドライヤーや電気ストーブ、電気ポットやエアコンなど、どれも快適・便利に生活するには欠かせないものと言えます。

しかし、これらのスイッチを入れた時に照明が一瞬暗くなるようなことはありませんか。それだけ大量の電気が流れているということです。コンセントの容量オーバー、接触不良などは決して起こさないでください。また、万が一の場合でも、ぼやで済むように、もしくは、ぼやも起こさないように、必ず住宅用火災警報器は設置していただきたいと思います。

【参考情報】

・セコムの住宅用火災警報器

・電気火災にも対応するセコムの消火器

セコムIS研究所

リスクマネジメントグループ

濱田宏彰

設備機器別の火災の状況

(東京消防庁、2014年)

| 子どもの安全ブログ | おとなの安心倶楽部 |

| 女性のためのあんしんライフnavi |