ホーム > ホームセキュリティ > 月水金フラッシュニュース > 月水金フラッシュニュース・バックナンバー > 普及率52% 住宅用火災警報器

空気の乾いた日が続いています。火災にはくれぐれも注意してください。火災による死者のうち、逃げ遅れによるものが6割にのぼることは以前に書きました。これを低減するべく、住民が火災にいち早く気がつくようにと、住宅用火災警報器の設置義務化が始まっていますが、みなさまはもう設置しましたか。

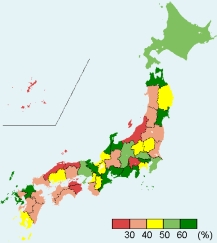

先日、この設置状況が消防庁から発表されました。右の図が、その都道府県別の普及率です。昨年末の時点で、住宅用火災警報器の推計の普及率は、全国平均で52.0%となりました。中でも、普及率が一番高いのは宮城県の74.7%です。ついで石川県の72.8%、愛知県の68.3%、青森県の67.2%と続きます。

ただし、これらの県は設置義務化期限が2008年となっており、比較的普及が進んでいるようです。一方、設置義務化までに、まだ猶予がある県では普及が低迷しています。最も普及が進んでいない順に、香川県の23.1%、徳島県の27.4%、島根県の27.6%と続きます。これらの県の設置義務化は2011年となっているため、今後普及が進むものと思われますが、同じく2011年を期限とするにもかかわらず、すでに61.6%となっている京都府や、53.8%の兵庫県などは、先行して導入するご家庭が多くなっています。

地域の自主防災会、消防や自治体などの啓発活動にもよると思いますが、過去に災害を体験した地域、今後災害が予想される地域での普及が進んでいるようにも見えます。 いずれにしましても、設置期限を待つことなく、なるべく早めに設置されることをお勧めします。また、住宅用火災警報器は被害を小さくする効果は期待できますが、火災を防止するものではありません。暖房器具などの火器使用時の注意事項を守ったり、屋外に燃えやすいものを放置したりしないなど、火の元に注意する心がけがとても大切になります。

参考)

住宅用火災警報器設置義務化開始年別マップ(消防庁)

セコムのホーム火災センサー

セコムIS研究所

セキュリティコンサルティンググループ

濱田宏彰

住宅用火災警報器の普及率

(消防庁2009)

| 子どもの安全ブログ | おとなの安心倶楽部 |

| 女性のためのあんしんライフnavi |