フィッシング詐欺対策

▼ ネットバンキングで急増するフィッシング被害

フィッシングは、2000年代初頭に目立ち始めたサイバー犯罪の手口です。

EメールやSMS(ショートメッセージサービス)から金融機関などを装った偽サイトに誘導し、個人情報やクレジットカード番号、ログインIDやパスワードなどを奪うもの。

注意喚起により一時は被害が落ち着いていましたが、ここ1年程で急増。

フィッシングの手口が巧妙化していることがうかがえます。

特に被害が突出しているのは、インターネットバンキングでの不正送金です。

被害の多くは「フィッシング」によるものとみられ、警察庁が注意喚起をしています。

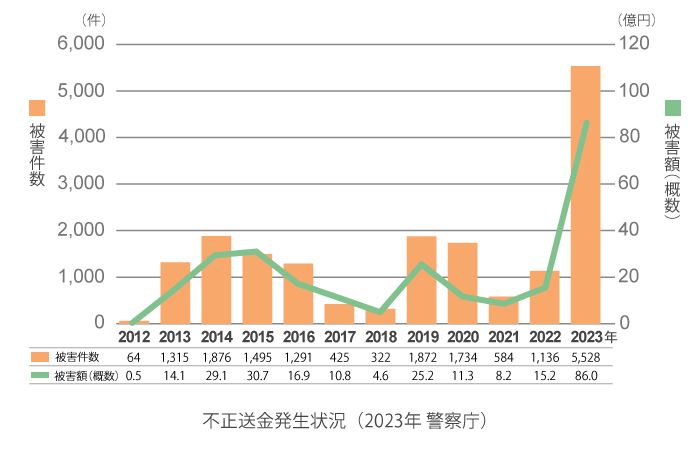

令和5年の不正送金発生状況の統計によれば、被害件数は5,528件、被害金額は約86億円。

令和4年と比較して被害額5倍超となっていて過去最多です。

▼ フィッシングサイトを見破るのは困難

フィッシングの被害が急増している背景には、巧妙につくられた偽サイトの存在があります。

偽サイトは、本物のサイトと並べて見比べても、見分けがつかないほど巧妙です。

さらに、フィッシングサイトに誘導するためのメールやSMSの内容も巧み。

かつては日本語の不自然さなどが指摘されていましたが、いまやその違和感がないものも増えています。

見た人の焦りを誘うような文言で、即座の判断や即時対応を促す手口が横行。

例えば、「出入金規制」「不正利用」「滞納」などと緊急を装った内容が届きます。

普段、利用している金融機関を名乗っており、一刻も早く内容を確かめたいと思う利用者心理をついたものです。

慌ててリンク先をタップし、ログインIDやパスワードを入力したら...

最後まで偽のフィッシングサイトだと気づかないまま、情報を盗まれてしまうケースが多いのです。

▼ フィッシングサイトには「近づかない」

巧妙につくられたフィッシングサイトは、本物と見分けがつきません。

誘導されたまま情報を入力してしまっても不思議ではありません。

誰もがだまされる可能性があります。被害が急増しているということは、多くの方がだまされているということです。

フィッシングサイトを見分けるのは困難。

重要なのは誘導されないようにすることです。

フィッシングサイトに「近づかない」ことが対策になります。

□ メールやSMSの本文内に記載されたURLはいっさい開かない

□ ネットバンキングは公式アプリを利用する

□ 利用している金融機関から緊急性の高いメールやSMSを受け取ったら、ブラウザから公式サイトを開いて真偽を確認する

□ 同じ文言の偽メールや偽SMSが横行していないか、インターネットで検索してみる

※真偽を確かめるためにメールに返信したり、問い合わせたりしないでください。だます意図で送られてくるメールやSMSに反応することはリスクになりかねません。

フィッシングサイトに誘導するメールやSMSの文言は、利用者の不安や焦りを誘います。

誰にでも心当たりがありそうな内容です。すぐに対応したくなりますが、まずは冷静になりましょう。

* * * * * * * * *

<監修>

濱田宏彰

セコム株式会社IS研究所リスクマネジメントグループ

シニアリスクコンサルタント/防犯設備士/防災士/日本市民安全学会常任理事

侵入窃盗を中心にあらゆる犯罪情勢の調査研究を継続。各方面に対しセキュリティコンサルティングを実施。犯罪傾向・統計情報を基にリスクマネジメントの観点から、「安全・安心」な暮らしのためのセキュリティについて研究する日々。

地域の自主防災会では常任委員を務め、日々の防災活動にも注力。

また書籍『セコムが教える防犯プロのアドバイス』『タイプ別にみる働く女性の防犯対策 ライフスタイルWoman360°』などの執筆・監修に携わる。

■留守中・在宅中のご自宅を守る「セコム・ホームセキュリティ」 防犯は、留守中も在宅中も注意が必要です。防犯・火災監視・非常通報など、お客さま宅の異常発生を24時間365日セコムが見守り、万一の際には安全のプロがただちに急行する「セコム・ホームセキュリティ」は、留守中でも在宅中でも危険を察知できておすすめです。

防犯は、留守中も在宅中も注意が必要です。防犯・火災監視・非常通報など、お客さま宅の異常発生を24時間365日セコムが見守り、万一の際には安全のプロがただちに急行する「セコム・ホームセキュリティ」は、留守中でも在宅中でも危険を察知できておすすめです。

「一戸建て・一軒家向けのホームセキュリティプラン」はこちら。

- 関連するカテゴリーを見る

- ネットセキュリティ