高齢者の一人暮らし 侵入犯からの被害を防ぐポイント

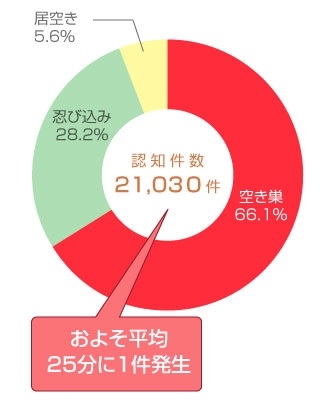

2021年 侵入窃盗犯の手口認知件数

(2021年 警察庁令和2年の犯罪)

内閣府「令和3年版高齢社会白書」によると、2015年の65歳以上の一人暮らしの男性は約192万人、女性は約400万人でした。

一人暮らしの高齢者の中には、「うちには高価なものなどないから、盗まれるものなどない」という方もいらっしゃるようです。

しかし、泥棒が盗むのは、現金や貴金属だけではありません。預金通帳、キャッシュカードやクレジットカード、ノートパソコンや家電製品のほか、食料品や自転車、バイクまで、あらゆるものを盗んでいきます。

また、「外出はあまりしないから、空き巣は心配していない」という方もいらっしゃるかと思います。たしかに、泥棒の手口の多くは、住人の留守中を狙う「空き巣」ですが、住人が昼寝や食事などをしているすきに侵入する「居空き」や、夜間就寝している間に侵入する「忍び込み」もあります。

警察庁の犯罪統計資料によると、住人が在宅中に侵入するケースは、3割を超えていますので、在宅中も各扉の鍵をかけるなど、注意が必要です。

■財産を守るために~貴重品は探されにくい場所に~

実際の窃盗犯の証言によれば、現金・貴重品の隠し場所は多くの場合、タンスや机の引き出し、仏壇、押入れ、鏡台、ベッド、冷蔵庫の中など、どこの家でも共通する場合が多く、物色にそれほど手間がかからないそうです。

誰でも探しそうな場所は避けて、自分たちだけの隠し場所を用意することが大切です。

△高齢者の一人暮らし 侵入犯からの被害を防ぐポイント TOPへ

■金庫は防盗性のあるものを選ぶ

また最近では、貴重品の保管場所として金庫が見直されていますが、一般的な家庭用金庫は「耐火金庫」が中心です。

| 耐火金庫 | 防盗金庫 |

金庫ごと持ち去るケースも増えており、持ち去られないように床に固定できて、扉や裏側も強固で容易には破れない、防犯性を重視した「防盗金庫」を選ぶのがよいでしょう。

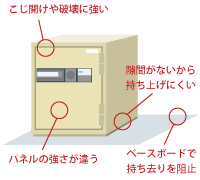

防盗性の高い金庫には、下記の特徴があります。

●扉がこじ開けにくく、破壊に強い

●扉がこじ開けにくく、破壊に強い

●パネルの強度が強く、ドリルなどでは穴が開かない

●金庫本体と床の間に隙間がないため持ち上げにくい

防盗性能を見分けるには、防盗試験規格「TS-15」というものがあります。日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会による、破壊者2名がバールなどの規定の工具を用いて破壊を試みて15分以内に「開扉または扉の取り外し」ができないことを合格基準とする規格です。

その規格をクリアしているかをご確認いただくのも、防盗性を判断する基準となります。

△高齢者の一人暮らし 侵入犯からの被害を防ぐポイント TOPへ

■初対面の訪問者は、しっかり確認

在宅時を狙っての犯行も多様化しています。宅配業者を装うほか、引越しの挨拶などといって、警戒心を抱かせない方法で訪れ、犯行におよびます。宅配業者を名乗る訪問者には、「誰宛にどこから来た荷物か」を尋ねてから対応しましょう。

また、不審な点があったり、初対面の来訪者には、ドアチェーンをかけたまま対応し、身分証の提示を求め、間違いないことを確認してからドアを開けたり、ドアチェーンをしたままの対応も必要です。

いずれも、顔を隠した不審者を識別する顔検知機能や録画機能がついた、防犯性能の高いインターホンの設置が有効です。

■離れたご家族とも確認を

最近は、振り込め詐欺だけでなく、「アポ電強盗」といって家族や公共機関などを装い、家に現金があることを確認したうえでやってきて強盗におよぶ手口もあり、高齢者の方が被害に遭われています。このような防犯だけに限らず、地震などの災害時、どのようにして離れた家族が連絡を取り合うのかなど、しっかりと確認しておく必要があると思います。

ぜひ離れたご家族とも、防犯・防災の面からも、定期的に連絡を取り合ってみてはいかがでしょうか?

【関連記事 pick up!】

・泥棒は、どのような手口で侵入するのでしょうか?

・空き巣が狙う時間帯と家の侵入の手口とは?

△高齢者の一人暮らし 侵入犯からの被害を防ぐポイント TOPへ

■「防盗性能」と「耐火性能」の両方を備えた家庭用システム金庫「ホーム・ピタゴラスシリーズ(家庭用金庫)」

家庭用システム金庫

「ホーム・ピタゴラスシリーズ(家庭用金庫)」

見た目は同じ金庫でも種類は大きく分けて「耐火金庫」と「防盗金庫」の2種類があります。盗難の被害から重要物を守るためには「防盗性能」と「耐火性能」の両方を備えた「防盗金庫」を選びましょう。