ホーム > ホームセキュリティ > 月水金フラッシュニュース > 月水金フラッシュニュース・バックナンバー > 雨量データだけではない大雨洪水警報

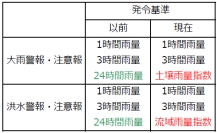

梅雨や台風などで大雨があった場合に、大雨や洪水の警報・注意報が発令されます。水害などが危惧される場合に、その地域の雨量だけを基準にこれらの警報・注意報を発令していましたが、2008年5月からこの基準が変わりました。

その地域の上流での雨量を考慮したり、山がちな地形の場合には土の中にたまっている水の量を考慮したりして、警報・注意報を発令する方法に変えたのです。より実情に即した基準といえます。自分のいる場所の近くでは降っていなくても、水位が増している川のようすが気になったことはありませんか。

雨が降ると、その対象となる河川の流域で降った雨が次第に集められていき、時間をかけて下流に流れます。したがって、上流で降った雨量とその河川の流れ度合いを考えつつ、洪水の危険性がどのくらいのタイムラグで発生するのかを考慮するわけです。これを流域雨量指数というもので表します。また、降った雨がどれだけ土の中にたまっているのかを踏まえて、土砂災害が起こる危険性をみます。これを土壌雨量指数というもので表します。これによって、自分のいる場所ではまだ雨が降っていないのに、洪水警報や洪水注意報が出されたり、雨が降り止んだのに大雨警報や大雨注意報の発表が継続されたりすることが起きます。

注意していただきたいのは、自分がいる場所の雨量の状況が問題ないとしても、発表された警報や注意報にも耳を傾けていただきたいということです。6月28日付の月曜コラム(安心豆知識「梅雨後期の水害に注意」)でも示しました「正常化バイアス」が判断を鈍らせることがあります。人間というのは、異常な情報を得たとしても「まあ大したことはないだろう」というたかをくくってしまい、避難が遅れてしまうケースは意外と多いのです。

そして、前回のコラムで書きましたように、これらの警報・注意報も含めて、5月27日から自治体ごとに発表されるようになりました。すなわち2年前に改訂された警報・注意報の基準と、先月変更された自治体ごとの発表方法、これらが初めて一緒に活躍する時がやってきたのです。 今まで以上に地域に即した情報により、人命被害がいっそう少なくなることを期待したいものです。

(参考)

・大雨および洪水警報・注意報等の改善について(気象庁報道資料)

セコムIS研究所

セキュリティコンサルティンググループ

濱田宏彰

大雨・洪水警報・注意報の基準

大雨・洪水警報・注意報の基準| 子どもの安全ブログ | おとなの安心倶楽部 |

| 女性のためのあんしんライフnavi |