ホーム > ホームセキュリティ > 月水金フラッシュニュース > 月水金フラッシュニュース・バックナンバー > 市民の救助で、より多くの人が社会に復帰

先ごろ、心肺蘇生法のガイドラインが新しくなり、「ガイドライン2015」(以下、G2015など)として発表されました。5年に1回、改訂されており、初めて発表された「ガイドライン2000」のあと、3回目となります。

救命救急講習を受講すると、倒れている人に声をかけ、自発呼吸の確認をして、呼吸していなければ胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージを開始するように教えてくれます。さらに、必要であればAED(自動体外式除細動器)を用いて心臓の痙攣を取り除くことになります。

この一連の流れの中で、G2010では1分間に100回以上の胸骨圧迫とされていたものが、G2015では100〜120回と上限が定められました。さらに、圧迫の深さが、G2010では5cm以上とされていたものが、G2015では5cm以上6cm以下と変わっています。

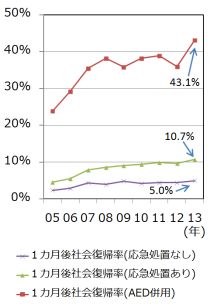

救命救急は、開始が早ければ早いほど、助かる確率が高くなります。右の図は、救急隊が到着するより前に、一般市民によって応急処置された場合とされない場合の社会復帰率の推移です。救急隊が来るまでの数分間の差で、これだけの違いとなっています。

さらに、AEDを使用した場合は43.1%まで高まっています。また、応急処置がなかった場合の紫のラインは、ほぼ横ばいですが、それ以外は右肩上がりとなっており、救命救急の知識を持ち合わせた一般市民が増えていることといえそうです。

今回のガイドラインの改定では、AEDの使用開始のタイミングも変わっています。G2010では、1.5〜3分間の胸骨圧迫などを行ってからAED使用することとっていましたが、G2015では、すぐに使えるならば使った方がよいと変わっています。

このように、救命救急の基本は変わり続けています。以前、救命救急講習を受講してから時間が経過している方は、受講しなおしてみてください。

【参考情報】

・セコムAEDパッケージサービス

セコムIS研究所

リスクマネジメントグループ

濱田宏彰

心肺停止の傷病者に対して、一般市民が行った応急処置の違いによる1カ月後社会復帰率の推移(消防白書)

心肺停止の傷病者に対して、一般市民が行った応急処置の違いによる1カ月後社会復帰率の推移(消防白書)

| 子どもの安全ブログ | おとなの安心倶楽部 |

| 女性のためのあんしんライフnavi |