ホーム > ホームセキュリティ > 月水金フラッシュニュース > 月水金フラッシュニュース・バックナンバー > コンロ火災を防ぐため、安全装置の義務化

昨年10月以降、コンロの安全装置がアップグレードしたことをご存じでしょうか。従来、複数ある火口のうちどれかひとつに安全装置が取り付けられているケースがほとんどでしたが、すべての火口に設置することが義務づけられたのです。

安全装置というのは、火災につながりかねない事態が発生した場合に、自動的にガスをストップして火を消そうとするものです。吹きこぼれたときに火が消えてガスが出続けるのを止める装置、天ぷら油が自然発火することがないように過熱を防止する装置などです。これらをすべての火口に設置することで、コンロ火災を90%減らすことを目標としています。

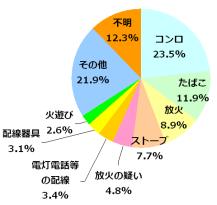

風呂釜火災を減少させるべく、1980年に「空焚き防止装置」を義務化したところ、火災件数がピーク時の10%程度になったという実績から、この数値目標になっているようです。火災の原因のトップがコンロ火災である状態は、ここ数年続いており、右の図のように、住宅火災のうちおよそ4分の1がコンロによる火災です。ガスコンロの業界団体は、義務化に先駆けて、2008年4月から自主規制でこれらの機能を付加してきました。今回の義務化により、コンロ火災がなくなって欲しいものです。

しかしながら、このような安全機能が進化すると、人間はそれを過信してしまうものです。そのため、安全装置は正常に機能しているにもかかわらず、利用者側のちょっとした不注意で火災になってしまうケースもなくはないのです。鍋の底がかなり汚れていたり、底の形状が特殊だったりすると、センサーが正しく温度を測ることができなくなり、よからぬ結果を招いてしまいます。安全機能は、より安心して使ってもらうためのもので、利用者の安全意識を低減させるためのものではありません。過信せず、万が一の場合のものであることをしっかりと認識して、火を使うときはコンロから離れないという基本中の基本を忘れないでいただきたいと思います。

セコムIS研究所

セキュリティコンサルティンググループ

濱田 宏彰

住宅火災の出火原因(消防庁調べ)

| 子どもの安全ブログ | おとなの安心倶楽部 |

| 女性のためのあんしんライフnavi |