|

ERCPはEndoscopic retrograde cholangiopancreatographyの略で、日本語の正式名称は、内視鏡的逆行性胆管膵管造影となります。その具体的な方法は、内視鏡を十二指腸まで挿入し、十二指腸にある主乳頭という胆管と膵管の出口を見つけます。細い造影チューブを胆管や膵管に入れて、造影剤を注入すると、レントゲン上胆管や膵管を映し出すことができ、胆管、胆嚢、膵管の診断が可能となります。

したがって、検査はレントゲン検査室で行います。診断目的の検査は、MRなど他の機器でもできるようになってきたため、さらに、たとえば胆管の結石を取り出すような治療処置が必要なときにこのERCPを行い、あわせて治療することが多くなりました。

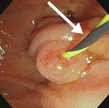

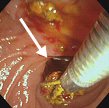

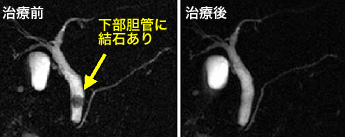

なお図1、2、3は、ERCPのときに結石を取り出しているところの写真です。図4はMRを用いて胆管や膵管を映し出しているところですが、以前は、内視鏡を用いてERCPを行わないと、このような画像は得られなかったものです。

|

|

|

| 図1 |

胆管の出口(主乳頭)から胆管内にガイドワイヤー(矢印)を挿入したところ |

|

| 図2 |

胆管の出口をバルーンカテーテル(矢印)で拡張しているところ |

|

| 図3 |

胆管内の結石(矢印)を砕き、除去しているところ |

|

|

| 図4 |

胆管結石の結石除去前後のMRCP像(このような画像は、以前は内視鏡を使ったERCPでないと得る事ができなかったのですが、現在はMRという装置の進歩により特に患者さまの負担なく診断可能となってきています) |

|

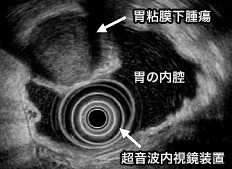

超音波内視鏡は英語ではEndoscopic ultrasonographyと呼ばれ、EUSと略されることがあります。内視鏡装置の先端部分が超音波プローブになっている器械を用いて、消化管や周辺臓器の断面像を描出する検査です。これにより、病気の性状の診断や癌の広がりの状況、リンパ節腫大の状況を調べることが可能です。

超音波の画像は使用する周波数が高いほど、精度の高い画像が得られますが、遠くまで届かなくなるため、病変の近くで検査を行う必要があり、プローブと病変の間には超音波を通しやすい物質が必要です。

このため内視鏡で病変を確認しながら、水を入れてプローブを水没した病変に近づけて検査するか、プローブを薄いゴムで巻いてその内部を水で満たした状態で検査をします。通常の内視鏡検査よりやや時間がかかることと、やや太い内視鏡を用いることが多いため、鎮静剤を用いて検査いたします。

胆嚢ポリープなどの病変は、通常の腹部超音波検査で診断されますが、胆嚢をすぐ近くの十二指腸から観察するとよく見えるため、詳しく検査するときには、超音波内視鏡もあわせて用いられることがあります。また、膵臓の病変も胃を介して観察可能です。

なお、図5の病変について、水を満たしてから、超音波内視鏡を行い、断面を観察した画像が図6です。

|

|

|

|

| 図6 |

図5の胃粘膜下腫瘍の超音波内視鏡写真、胃の断面が描出され、胃粘膜下腫瘍が比較的均一な成分からなる腫瘍であることがわかる。 |

|

上記の内視鏡による治療も、広い意味では内視鏡手術に含まれますが、最近主として外科手術に代わる方法として脚光を浴びているのが、腹腔鏡や胸腔鏡などを用いた手術です。これには大変多くの手技が含まれており、例えば、「腹腔鏡下胆嚢摘出術」というのは、腹部に数カ所小さな穴をあけ、腹腔鏡で病変を見ながら、遠隔操作で胆嚢という臓器を摘出する手術です。全身麻酔で行われます。詳しくは四谷「きずの小さな手術センター」のページにて詳しく説明しておりますのでご覧ください。

|