|

除菌治療は3種の薬を1週間内服するだけなので、実施は比較的容易です。問題となる副作用は下痢、腹部不快、口内苦味などの軽度のものが20~30%の方に認められます。まれに皮疹や肝障害などもありますが、重篤なものは稀です。なお、3種類の薬のうちの1つはペニシリン系抗生剤のため、ペニシリンアレルギーがある方は、治療に際し、医師とよく御相談下さい。

また、通常副作用が問題になったときは、内服を中止することで回復することがほとんどです。もともと短期間の治療であるため、除菌を成功させるには、続けて内服することが重要となります。副作用により内服を中止すべきかどうか迷うようなことがありましたら、医師にご相談ください。

除菌治療終了時から1か月程度間隔をあけて、「尿素呼気試験」を受けていただき、除菌の正否を確認するのが一般的です。尿素呼気試験は試験薬を内服し、その前後で息(呼気)を集めて調べる方法で、比較的簡便で正確です。

一方、血液や尿の抗体では除菌が成功しても数ヶ月程度残っているため、判断しにくいことがあります。また、胃の内視鏡を行い、胃の組織を採取して調べることでも判断できますが、採取する数が少ないと誤ることがあります。

|

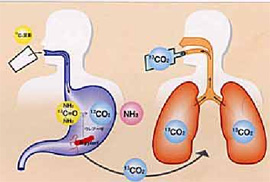

この検査はヘリコバクターが尿素を分解するウレアーゼという酵素を持っていることを利用した検査法です。検査を受けるときは、検査薬を内服し、その前後で息を採取するだけで検査ができます。

その原理を簡単に説明しましょう。まず予め、検査薬を内服していないときの呼気(息)を採取します。次に、人体に害のない同位元素(13C)で印を付けた尿素の試験薬を内服していただき、20分ほど反応を待ちます。

|

(大塚製薬株式会社の患者説明用資料より引用)

|

もし、その尿素が胃の菌によるウレアーゼで分解されると、そこで生成された二酸化炭素が肺から呼気として出てくるので、20分後に再度呼気を採取して、検査前と比較します。この両者の二酸化炭素の状態により、検査薬が細菌によって分解されたかどうかを検出する大変巧妙な検査です。特に、除菌治療後にわずかでも菌が残っているのかどうかを確かめる方法として優れています。

実は、この検査は除菌治療後だけでなく、菌がいるのかどうかを確かめる検査として行ってもよいのですが、試験薬が比較的高価なため、検査を実施すると総額で5480円(保険適応であれば自己負担額は通常その3割)かかります。除菌治療前に菌が存在することを確認する方法としては、尿を採取して調べることが多くなっています。尿の抗体検査は総額で2060円(保険適応では通常はその3割)で済むためです。

|