| ����p�͂�����(PDF 881 KB) | |

| ���� | 2022�N8��24�� �Z�R��������� |

9��1���u�h�Ђ̓��v��O�ɃZ�R���������(�{�ЁF�����s�a�J��A�В��F���ֈ�Y)�͑S����20�Έȏ�̒j��500�l��ΏۂɁu�h�ЂɊւ���ӎ������v�����{���܂����B

���̌��ʁA�ЊQ���A����̍��G�Ōg�ѓd�b�E�X�}�[�g�t�H���̒ʘb�@�\���g���Ȃ��ꍇ�A�g�ѓd�b�E�X�}�[�g�t�H���ȊO�̑�֎�i�������Ȃ��l��95���ɏ�邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�܂��A���炩�̖h�Б�����Ă���l�̔����ȏオ�h�Ѓ����b�N���������Ă������ŁA���̖h�Ѓ����b�N�̒��g���x�X�g���Ǝv���Ȃ��l��8�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�Ȃ��{�������ʂ܂����Z�R��IS�������̌������E�_�c�G���̕��͂ƃR�����g���f�ڂ��Ă��܂��B

���S�Ă̒������ʂ͈ȉ���URL����_�E�����[�h�ł��܂��B���ЁA�����p���������B

URL�Fhttps://www.secom.co.jp/corporate/release/2022/pdf_DL/nr_20220824.pdf

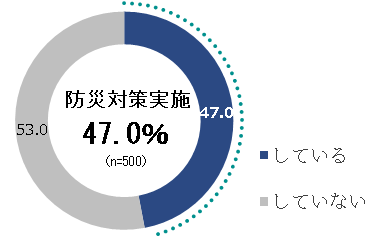

�S����20�Έȏ�̒j��500�l�ɁA���݂̖h�Јӎ��Ƌ�̓I�ȑ�ɂ��ĕ����܂����B����A�ЊQ�̑������Q�g��̉\��������Ǝv�����ǂ������ƁA�u���̂悤�Ɏv���v�i49.8���j�A�u�ǂ��炩�Ƃ������̂悤�Ɏv���v�i40.4���j�ŁA���v90.2���̐l���ЊQ�ւ̊�@�ӎ��������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��� �y�}1�z�B

�m�}1�n�ЊQ�̑������Q���g�傷��\��������Ǝv��

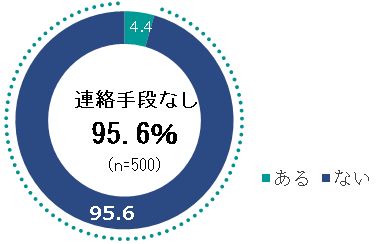

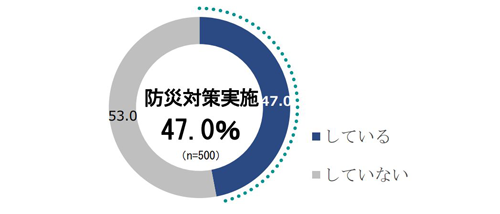

9���ȏ�̐l���ЊQ�Ɋ�@�ӎ���������A���ۂɉ��炩�̖h�Б�����Ă��邩���ƁA�u������Ă���v�Ɠ������l��47.0���ƑS�̂̔����ȉ��ɂƂǂ܂錋�ʂƂȂ�܂����y�}2-1�z�B

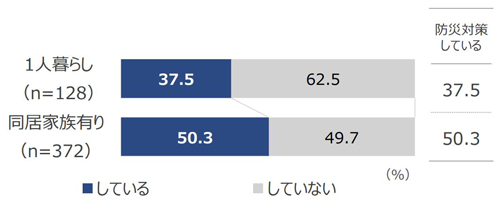

�S�̂̒��ł��A�����Ƒ�������l��50.3�����u������Ă���v�̂ɑ��A1�l��炵�����Ă���l��37.5���ƂȂ�A�h�Јӎ��̒Ⴓ���ǂݎ��܂����y�}2-2�z�B

�m�}2-1�n�h�Б�̎��{�L��

�m�}2-2�n�Ƒ��\���ʁ@�h�Б�̎��{�L��

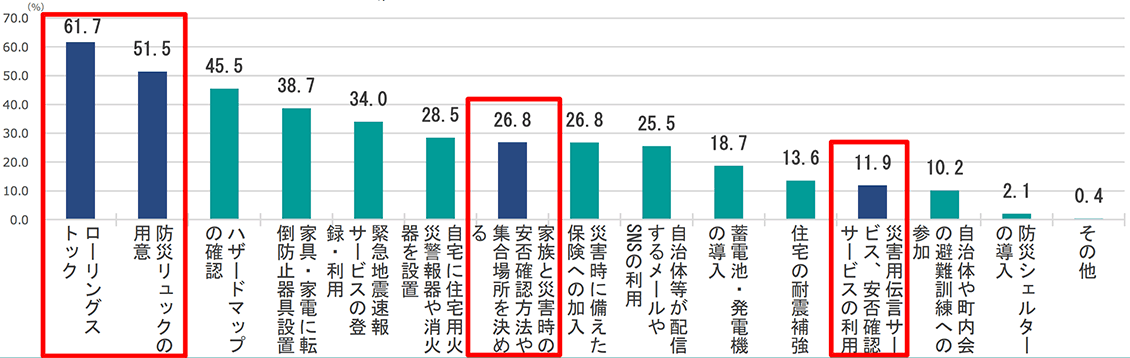

�h�Б�����Ă���Ɠ������l�ɁA��̓I�ȑ�̓��e�ɂ��ĕ����ƁA�u���ʂ̐H���E�����p�i�̓���I�Ȕ��~�i���[�����O�X�g�b�N�j�v�i61.7���j�A�u�h�Ѓ����b�N�i��펝���o���܁j�̗p�Ӂv�i51.5���j����ʂɂȂ�܂����B�h�Б�Ƃ��āA�A�C�e����H���i�̔��~�E�X�g�b�N���d������Ă���悤�ł��B

����A�u�Ƒ��i���e��z��҂Ȃǁj�ƍЊQ���̈��ۊm�F���@��W���ꏊ�����߂�v�i26.8���j�A�u�ЊQ�p�`���T�[�r�X��ЊQ�p���ۊm�F�T�[�r�X�̓o�^�E���p�v�i11.9���j�����{���Ă���l��3���ɖ������A���̏W���ꏊ��Ƒ��Ƃ̘A�����@�̑z��͑�Ƃ��ĐZ�����Ă��Ȃ����Ƃ��������܂����y�}3�z�B

�m�}3�n��̓I�ɍs���Ă���h�Б��i�����j

�i�u�h�Б�����Ă���v�Ɠ�����235�l�j

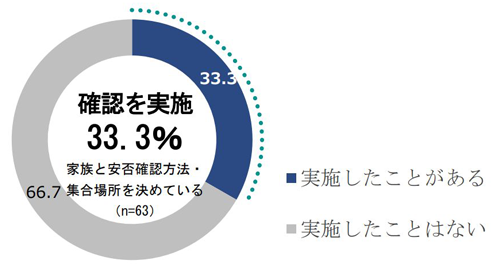

�h�Б�Ƃ��āu�Ƒ��i���e��z��҂Ȃǁj�ƍЊQ���̈��ۊm�F���@��W���ꏊ�����߂Ă���v�Ɠ�����63�l�ɁA���ۂɉƑ��ōЊQ����z�肵�Ĉ��ۊm�F����������A�W���ꏊ�ɍs�����肵�����Ƃ����邩�ǂ������܂����B

���̂����A���{�������Ƃ�����Ƃ����l��33.3���ɂƂǂ܂�A�ЊQ���̈��ۊm�F���@��W���ꏊ�����߂Ă��Ă��A���ۂ̔���z�肵���V�~�����[�V�������s���Ă���l�͏��Ȃ����Ƃ��킩��܂����y�}4�z�B

�m�}4�n�Ƒ��Ƃ̈��ۊm�F���@�E�W���ꏊ�̊m�F

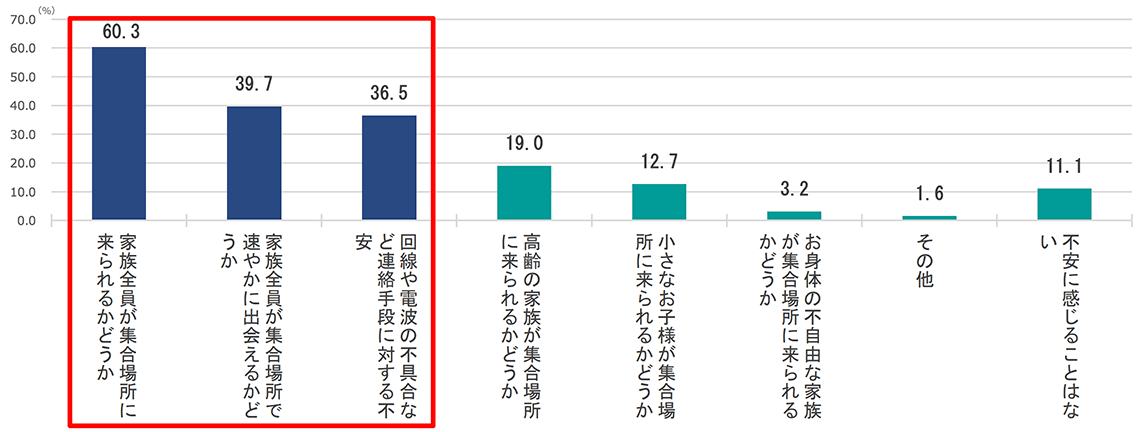

��L�Ɠ��l�A�Ƒ��ƍЊQ���̏W���ꏊ�����߂Ă���Ɠ������l�ɁA���ۂɉƑ��ƏW������ۂ̕s���ɂ��ĕ����܂����B��̓I�ȕs���̓��e�Ƃ��čł�����������ꂽ�̂́u�Ƒ��S�����W���ꏊ�ɗ����邩�ǂ����v�i60.3���j�ŁA���O�ɔ��ɂ��đ��k���Ă���ƒ�ł��A3�l��2�l�͍ЊQ���ɉƑ��S�����W�܂�邩�s���Ɋ����Ă���悤�ł��B

�܂��A�u�����d�g�̕s��Ȃǂɂ��A���߂Ă����A����i�����p�ł��邩�ǂ����v�Ɠ������l��36.5���ƁA�ЊQ���ɂ͏W�������łȂ��A����i�ւ̕s�������邱�Ƃ����������܂��y�}5�z�B

�m�}5�n�ЊQ���ɉƑ��ƏW�����邱�Ƃɑ���s�����e�i�����j

�i�u�Ƒ��ƈ��ۊm�F���@�����߂Ă���v�Ɠ�����63�l�j

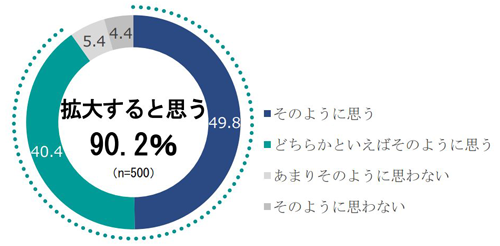

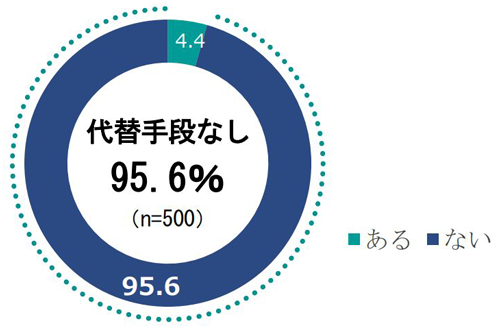

�ЊQ���ɃX�}�[�g�t�H����g�ѓd�b�Ȃǂ̒ʘb�@�\���g���Ȃ��Ȃ����ꍇ�A��ւɂȂ�Ƒ��Ƃ̘A����i�����邩�ǂ����������Ƃ���A�u�Ȃ��v�Ɠ������l��95.6���ɏ��܂����y�}6�z�B

��K�͍ЊQ���ł͓d�g��Q�����̍��G�ȂǒʐM�g���u�����N����₷���A�X�}�[�g�t�H����g�ѓd�b�̒ʘb�@�\���ꎞ�I�ɗ��p�ł��Ȃ��P�[�X���l�����܂����A���̏ꍇ�Ƒ��Ƃ̘A��������ɂȂ�l�������������邱�Ƃ��������ʂ�����\�z����܂��B

�m�}6�n�X�}�[�g�t�H���E�g�ѓd�b�̒ʘb�@�\���g���Ȃ��ۂ̑�֎�i�̗L��

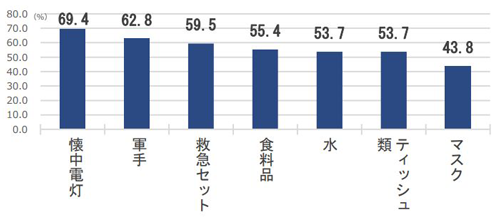

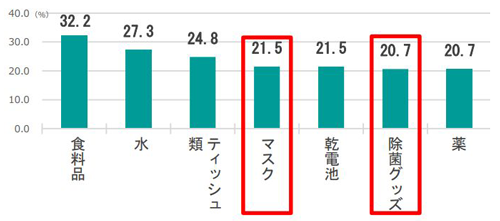

�O�q�y�}3�z�̒ʂ�A�h�Б�Ƃ��Ĕ����ȏオ�u�h�Ѓ����b�N�̗p�Ӂv�����Ă���Ɖ��܂������A����121�l�ɁA�h�Ѓ����b�N�ɍw������������Ă����A�C�e�����ƁA1�ʁu�����d���v�i69.4���j�A2�ʁu�R��v�i62.8���j�A3�ʁu�~�}�Z�b�g�v�i59.5���j�ƂȂ�܂����y�}7-1�z�B�܂��ォ��lj��������̂������ƁA1�ʁu�H���i�v�i32.2���j�A2�ʁu���v�i27.3���j�Əܖ�������������̂�A4�ʁu�}�X�N�v�i21.5���j�A6�ʁu���ۃO�b�Y�v�i20.7���j�ƃR���i�Ђ�����������A�C�e������ʂƂȂ�܂����y�}7-2�z�B

�m�}7�]1�n�h�Ѓ����b�N�ɍw������������Ă�������

(������)

�i�u�h�Ѓ����b�N���������Ă���v�Ɠ�����121�l�j

�m�}7�]2�n�h�Ѓ����b�N�Ɍォ��lj���������

�i�����j

�i�u�h�Ѓ����b�N���������Ă���v�Ɠ�����121�l�j

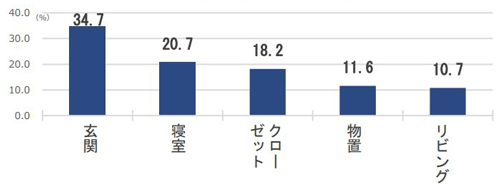

�h�Ѓ����b�N���������Ă���l�ɕ��i�u���Ă���ꏊ���ƁA1�ʁu���ցv�i34.7���j�A2�ʁu�Q���v�i20.7���j�A3�ʁu�N���[�[�b�g�v�i18.2���j�Ƃ������ʂɂȂ�܂����B

�Ƃ̒��ł��A�h�Ѓ����b�N�͂����Ɏ����o����ꏊ�ɕۊǂ���̂��嗬�̂悤�ł��y�}8�z�B

�m�}8�n�h�Ѓ����b�N�̕ۊǏꏊ

�i�u�h�Ѓ����b�N���������Ă���v�Ɠ�����121�l�j

�h�Ѓ����b�N���������Ă���l�ɁA���g�̓_���o���ɂ��ĕ����ƁA81.0�����u�_���������Ƃ�����v�Ɠ����܂����B����ɓ_���������Ƃ�����l�ɁA���߂œ_�������������Ă��炤�ƁA1�J���`1�N�ȓ��ɓ_�������Ɖ����l�̍��v��8���ȏ���߂܂����y�}9�z�B

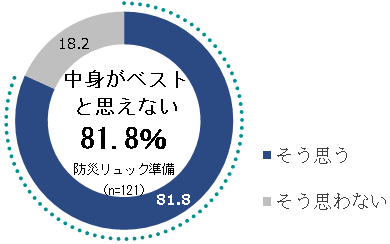

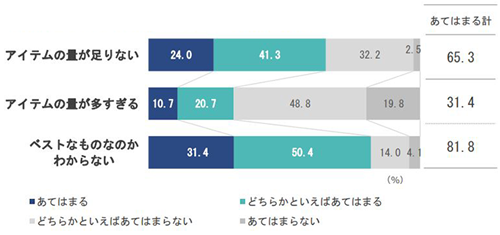

���܂߂ɒ��g���m�F����ӎ��������l����������ŁA�h�Ѓ����b�N�̒��g�̖����x�����Ƃ���A�u�A�C�e���̗ʂ�����Ȃ��Ɗ�����v�Ɠ������l��65.3���ɏ��A�u�A�C�e���̗ʂ���������Ɗ�����v�l��31.4���ɂƂǂ܂�܂����B�����81.8�����u����̖h�Ѓ����b�N���x�X�g�Ȃ��̂Ȃ̂��킩��Ȃ��v�Ɖ��A����̖h�Ѓ����b�N�̒��g�ɖ����ł��Ă��Ȃ��l���������Ƃ��킩��܂����y�}10�z�B

�m�}9�n�h�Ѓ����b�N�̓_���o���ƒ��߂̓_������

�m�}10�n����̖h�Ѓ����b�N�ւ̖����x

�i�P��j

�i�u�h�Ѓ����b�N���������Ă���v�Ɠ�����121�l�j

�i����̒������ʂɂ��āA�Z�R��IS�������̌������E�_�c�G��������Љ�܂��j

2012�N�ɖ{�������J�n���Ă���h�Б�����Ă���l�͑����X���ɂ���A�ŋ߂ł͉��炩�̑�����Ă���l�̊����́A50���O��ɗ��������Ă��܂����B�ߔN�A�C��ϓ��Ȃǂ̉e�����āA���R�ЊQ�̋K�͂��Q���g�債�Ă��邱�Ƃ���A�h�Јӎ������܂��Ă���ƍl�����܂��B

�ЊQ���ɉƑ��ƏW������Ƃ��̕s���Ƃ��āA�u�����d�g�̕s��ɂ��A���߂��Ă����A����i�����p�ł��邩�ǂ����v��36.5���Ɓu�o��邩�ǂ����v�̕s���i39.7���j�Ɏ����ō����A�����ɘA�������邱�Ƃ�������O�ł��錻��Љ���f���o���Ă�����̂Ɠǂݎ��܂��B

����ŁA�X�}�[�g�t�H����g�ѓd�b�̒ʘb�@�\���g���Ȃ��Ȃ����ꍇ�̑�֎�i���Ȃ��Ƃ����l��9�����܂������A�ЊQ���ɂ͂���炪�g���Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ�O���ɒu���K�v������܂��B�Œ�d�b�Ɣ�r����ƁA�p�P�b�g�ʐM�𗘗p����X�}�[�g�t�H����g�ѓd�b�͍ЊQ���ɗL���ŁA����A����i�����łȂ������W�̃c�[���Ƃ��ĕs���Ȃ��̂ɂȂ�܂����B

�ЊQ���ɂ�����ʐM�ւ̔����Ƃ��Ēm���Ă������������̂��A��K�͍ЊQ�̍ۂɖ����ŊJ�������Wi-Fi�u00000JAPAN�v�B���̏�ŁA�ЊQ�p�`���T�[�r�X�ASMS�ASNS�̃��b�Z�[�W�@�\�ȂǕ����̘A����i��p�ӂ��āA�����g�����Ƒ��Ō��߂Ă������Ƃ������߂��܂��B�ЊQ�p�`���T�[�r�X�͖���1���A15���ɑ̌����p���ł���̂ŁA���Ў����Ă������������ł��B

����ɁA�X�}�[�g�t�H���̓d�����ꂽ��A���v�����肵�Ďg���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��z�肳��܂��̂ŁA�Ƒ��ȂǘA������肽���l�̓d�b�ԍ��̓������T���Ă����ƈ��S�ł��B

�܂��A�h�Ѓ����b�N��[�����O�X�g�b�N�ł͐H�������S�ɂȂ肪���ł����A�ЊQ�g�C�����\���ɗp�ӂ������A�C�e���̈�ł��B�g�C�����䖝���đ̒�������Ă��܂��A���H�����イ���債�Ă��܂��Ƃ������Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ��Ă����܂��傤�B

�Z�R��IS������

���X�N�}�l�W�����g�O���[�v�@�������E�_�c�G��

�V�j�A���X�N�R���T���^���g�^�h�Ɛݔ��m�^�h�Ўm�^���{�s�����S�w���C����

�Z�R�����p�ӂ����h�Зp�i�Z�b�g�́g����Łh�B���p���̍����A�C�e�������I���ĕW������}�����u�X�^���_�[�h�v�ƁA�h����������\�ȃA�C�e���ɂ���LED�\�[���[�����^������E�F�b�g�^�I����lj�����ȂǁA����ɋ@�\����Nj������u�v���X�v��2��ނ����p�ӂ��Ă��܂��B

| �������� | �X�^���_�[�h�F18,000�~�i�ō�19,800�~�j�A�v���X�F27,000�~�i�ō�29,700�~�j | |

| ���T�[�r�X�ڍׁ� | https://www.secom.co.jp/business/saigai/anpi/rescue.html |

�u�Z�R���E�X�[�p�[���X�L���[�v�X�^���_�[�h

�u�Z�R���E�X�[�p�[���X�L���[�v�v���X

�Z�R��������Ё@�R�[�|���[�g�L�@�䓥�A�m��

TEL�F03-5775-8210

E-mail�Fpress@secom.co.jp